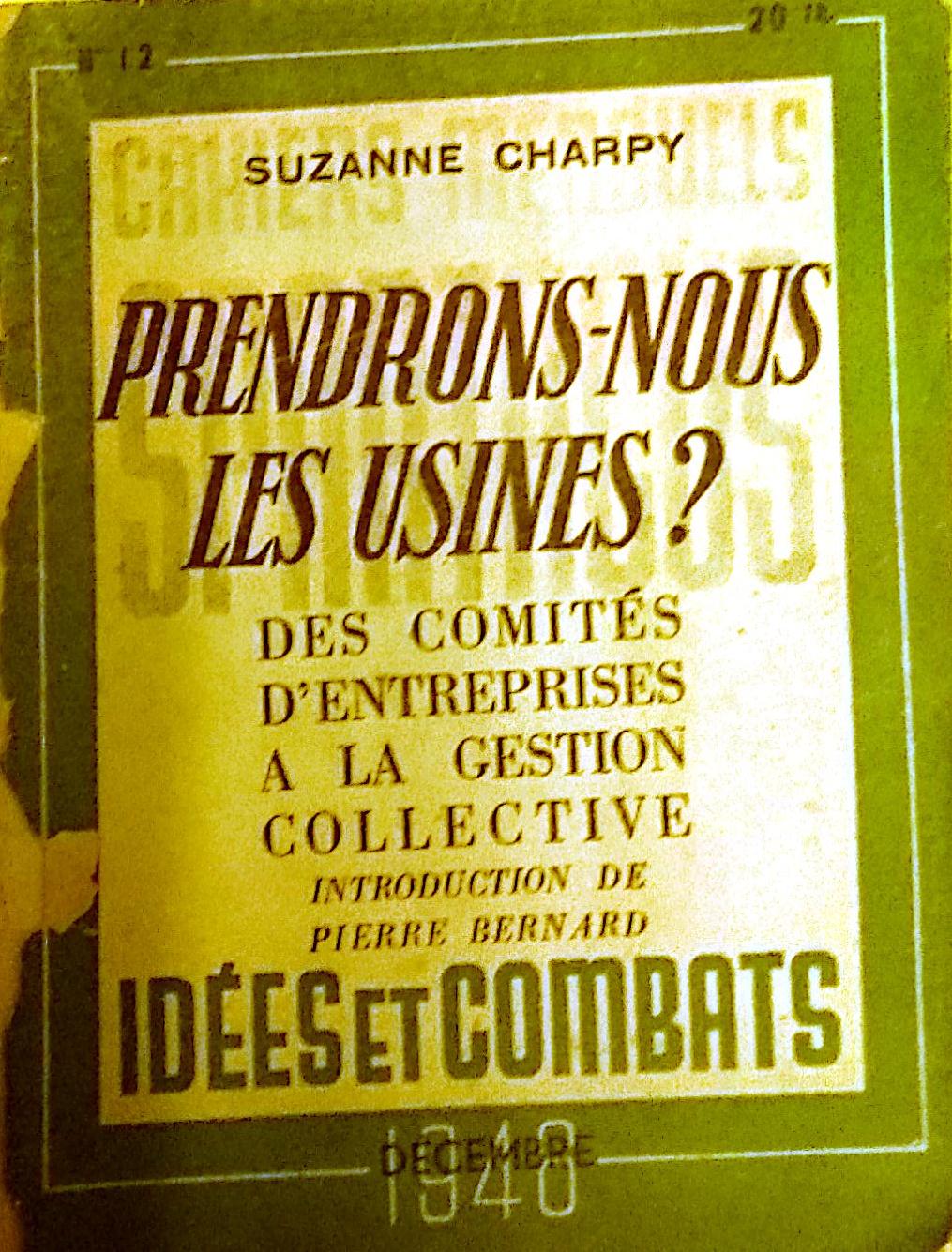

Nous avions déjà traité des comités de gestion de la Libération à propos de la sortie du livre de Mencherini sur Marseille (1944, Marseille, l’an I de l’autogestion). Nous continuons aujourd’hui avec Prendrons nous les usines ? édité par les éditions Spartacus en 1948[1]. Cette brochure est constituée en réalité de deux textes, de volume quasiment identique : d’une part celui de Suzanne Charpy apparaissant comme auteur, d’autre part l’introduction de Pierre Bernard intitulée « vers la gestion ouvrière ». Au moment de la parution, nous sommes alors en 1948, les expériences des comités de gestion sont terminées, et les comités d’entreprise sont juridiquement institués. Moment important : s’agit-il d’une continuité, ou d’une sorte de retour à un ordre où le patron récupère le pouvoir de gestion et de direction. Les auteurs sont des praticiens, des militants.

Nous avions déjà traité des comités de gestion de la Libération à propos de la sortie du livre de Mencherini sur Marseille (1944, Marseille, l’an I de l’autogestion). Nous continuons aujourd’hui avec Prendrons nous les usines ? édité par les éditions Spartacus en 1948[1]. Cette brochure est constituée en réalité de deux textes, de volume quasiment identique : d’une part celui de Suzanne Charpy apparaissant comme auteur, d’autre part l’introduction de Pierre Bernard intitulée « vers la gestion ouvrière ». Au moment de la parution, nous sommes alors en 1948, les expériences des comités de gestion sont terminées, et les comités d’entreprise sont juridiquement institués. Moment important : s’agit-il d’une continuité, ou d’une sorte de retour à un ordre où le patron récupère le pouvoir de gestion et de direction. Les auteurs sont des praticiens, des militants.

Suzanne Charpy, avait commencé à militer dans la gauche des jeunesses socialistes et était chargée en 1935 dans la fédération socialiste de la Seine du travail en direction des femmes et des entreprises. Gagnée au trotskysme, elle évolue à nouveau vers la SFIO dont elle est membre à la Libération et continuait à suivre le travail dans les usines, plus particulièrement des comités d’entreprise après 1950.[2]

Pour l’autre auteur, s’agit-il de Pierre Bernard ingénieur dans la métallurgie, de la CGT-FO [3] ou bien – comme l’indiquent certaines autres références du Pierre Besnard, plus âgé, qui a à son actif des décennies de militantisme chez les syndicalistes révolutionnaires et le mouvement anarchiste. Pendant l’Occupation, il est clairement opposé aux nazisme et fascisme allemand et italien mais est plus silencieux sur la Charte du travail de Vichy[3], sans doute intéressé par certaines dimensions des « comités sociaux d’entreprise », notamment par leur intervention dans l’embauche et l’aspect gestion directe de services – ce qui transparaît dans l’introduction.

De la libération nationale à la libération sociale ?

Les expériences visées dans cette livraison de Spartacus sont celles des « comités de gestion » qui apparaissent à la Libération quand, au deuxième semestre 1944, la crise politique se double d’une crise sociale. Avec la libération progressive du territoire, se mêlent patriotisme, volonté d’épuration et contestation des autorités traditionnelles, y compris de l’autorité d’un patronat et d’une hiérarchie souvent complices de l’occupant. Plusieurs milliers de dirigeants se voient privés ainsi – ne serait-ce que provisoirement – du pouvoir de commander leurs entreprises, réquisitionnées par les autorités nouvelles de droit ou de fait. Les nécessités, l’urgence, de la reprise de la production, comme les besoins à satisfaire en matière de ravitaillement, de nourriture des travailleurs font apparaître une dynamique spontanée – même si les militants y jouent un grand rôle mais sans directives de leurs organisations, celle de la formation de comités de gestion. Le programme du Conseil national de la résistance (CNR) prévoyait « la participation des travailleurs à la direction de l’économie ». Le 22 mai 1944, les institutions provisoires de la France libre décident d’instaurer – toujours l’effort de guerre – des comités mixtes à la production dans l’aéronautique, avec de véritables prérogatives de cogestion dans les domaines de la fabrication et de l’embauche.

Il y avait là incontestablement des « expériences de gestion associative et collective» comme l’écrit Desseigne. Maurice Cohen en évoque « trois types » : les comités patriotiques d’entreprise, les comités à la production et les comités de gestion.

Les formes de ces derniers, leurs implantations et prérogatives sont diversifiées mais dans l’ensemble ils assurent à la fois le rôle de « comités patate » (faire fonctionner les cantines), et de gestion aux côtés ou le plus souvent en remplacement des anciens dirigeants. Au nombre d’une centaine, ces comités de gestion existent plus en zone sud (l’ex-zone dite « libre ») prenant là parfois la succession des Comités sociaux d’entreprise. Dans l’ex-zone nord, les mines étaient l’exception mais là des « comités mixtes à la production » et les nationalisations prévues par le programme du Conseil national de la Résistance se mettent rapidement en place.

Une volonté de gestion ouvrière venant « d’en bas »

Le mouvement vient bien d’en bas, et le phénomène est loin d’être marginal quand on examine les travaux de référence. A Toulouse les milices patriotiques occupent les Grands magasins du Capitole, il y a des comités à Tulle, à Béziers, à Marseille dans une quinzaine d’entreprises, chez Dunlop à Montluçon, chez Berliet à Lyon, aux cimenteries Lafarge au Teil ; dans l’Eure des coopératives remplacent des entreprises dissoutes…

Paris et sa banlieue sont également touchés. Avec les bombardements alliés et la désorganisation, le problème se posait de la réponse à la paralysie des usines, au défaut de ravitaillement et à la fuite des dirigeants. Au cours même de la « semaine insurrectionnelle parisienne » de la fin août 1944 un comité ouvrier provisoire s’est formé à Renault. Avec les entreprises aux alentours, se constitue un comité inter-usines de Boulogne-Billancourt doté d’un cahier de revendications dans lequel on note « contrôle ouvrier sur l’embauche et le débauchage, sur les cantines et le ravitaillement ». C’est ce même contenu qui est repris chez Caudron où se forme un comité ouvrier central. En septembre l’on y passe du contrôle à la gestion, notamment sur le ravitaillement.

C’est au niveau de toute la banlieue Ouest que se met en place un comité inter-usines ainsi qu’un comité de liaison intermilices regroupant une quarantaine d’établissements. A BMW Argenteuil, alors que direction allemande est partie sans payer les salaires, les ouvriers occupent l’usine et élisent un comité qui organise la cantine, fait revenir les outils, organise la paie. Le comité va plus loin, élabore un plan de remise en marche de l’usine. Il rend compte des décisions, des pourparlers, des démarches à tous les travailleurs par un journal mural. Le processus qui touche ces dizaines d’usines c’est d’abord l’existence de petites équipes qui organisent la garde, puis les ouvriers sont convoqués par tous moyens (annonce de presse, cyclistes) pour venir en assemblée générale où le comité est élu. Chez Blériot, chez Jumo la paie est effectuée par le comité avec l’aide de la comptabilité.

Comme le souligne Antoine Prost, les cas sont assez nombreux pour permettre de conclure à une véritable volonté de gestion ouvrière, même si pour se développer et se coordonner, il aurait fallu de puissants relais nationaux.

L’Etat reprend la main

Or, il manqua d’abord de volonté politique pour plusieurs raisons. Le frein mis par les nouveaux pouvoirs publics, l’objectif de l’union nationale étant en priorité l’effort de guerre pour la défaite de l’Allemagne, était un objectif partagé par la majeure partie du mouvement ouvrier, qui n’était d’ailleurs pas préparé à une telle situation de « pouvoir ouvrier ». Il n’y eut pas de mise en valeur des expériences, ni mots d’ordre de généralisation et coordination. La reconstruction de l’Etat (y compris par la forme prise par les nationalisations) se ferait sans, voire contre le mouvement d’en bas, en tenant compte bien sûr du rapport de forces. C’est ainsi que la création des comités d’entreprise s’effectua avec des prérogatives légales en retrait par rapport aux pouvoirs de fait acquis par les comités de gestion, limités d’abord (comme les comités sociaux sous Vichy) aux « œuvres ». Le gouvernement tripartite limite la compétence des CE. L’ordonnance de 1945 écarte toute ingérence dans la gestion en réduisant la mission du CE à la simple « coopération avec la direction à l’amélioration des conditions collectives de travail et de vie de son personnel ». L’exposé des motifs de l’ordonnance insiste bien que les comités ne sont pas des organismes de décision dans le domaine économique, ne « sauraient avoir de caractère revendicatif ». Ils sont, y compris pour la CGT « au service de la bataille de la production » jusqu’au grand tournant de 1947 avec la grève Renault et la sortie du parti communiste français du gouvernement. L’ordonnance de février 1945 est complétée après la démission de de Gaulle, par la loi du 16 mai 1946 qui fait passer le seuil de 100 à 50 salariés pour créer un CE, oblige à des consultations, permet l’assistance du CE par un expert comptable, « autorise » la désignation de deux membres du CE avec voix consultative aux conseils d’administration des seules sociétés anonymes.

Les comités de gestion, une expérience inédite…. A rééditer ?

Les occupations de 1936 avaient remis en cause le droit de propriété, 1944 allait bien plus loin, de manière inédite en France, puisqu’il remettait en cause le pouvoir de gestion des patronats. Les travailleurs tenaient à prouver leurs capacités à diriger les usines. En comportant toujours des ingénieurs, des techniciens aux côtés des ouvriers et employés le message était clair : il y a des personnes compétentes et une légitimité collective (avec en sous-entendu : les simples ouvriers n’ont pas seuls les compétences et ne sont pas légitimes).

C’était il y a plus de 70 ans. Et aujourd’hui encore la domination patronale, qui est certes d’abord une domination économique et politique. est aussi idéologique en ce qu’elle cherche – et réussit par les moyens dont elle dispose en tant que classe dominante consciente de ses intérêts – à convaincre les autres classes, groupes, catégories qu’ils n’ont pas les compétences, les connaissances requises pour gérer les entreprises comme la société. Or, en 2013, si l’on compte dans la population active encore 25% de sans diplôme (ce qui ne signifie pas absence d’expérience ni de qualification) 40% ont le bac ou plus(24% sont diplômés de l’enseignement supérieur).

Aujourd’hui qui pourrait leur contester la légitimité à diriger les entreprises et la société toute entière ?

[1] Remerciements à Emir Harbi pour l’autorisation de mise en ligne.

[2] Notice dans le « Maitron » (Dictionnaire biographique du mouvement social) rédigée par Jean-Michel Brabant et Gilles Morin.

[3]Notice dans le « Maitron » (Dictionnaire biographique du mouvement social) rédigée parEric Panthou

[4] Id. Notice Jean Maitron, et note plus développée par Guillaume Davranche dans le Dictionnaire des anarchistes.

REFERENCES

Andrieu Claire, Le Van Lucette, Prost Antoine, Les nationalisations de la Libération, De l’utopie au compromis, Paris, FNSP, 1987.

Bron Jean, Histoire du mouvement ouvrier français, Paris, Editions ouvrières, 1982.

Cohen Maurice, « Les comités d’entreprise à la française », Les cahiers d’histoire sociale, IHS CGT,

Craipeau Yvan, La libération confisquée, Paris, Savelli-Syros, 1977.

Desseigne Gérard, L’évolution du comité d’entreprise, QSJ, PUF, 1995.

Kaspi André, La libération de la France, juin 44 – janvier 46, Paris, Tempus Perrin, 2004

Le Crom Jean-Pierre (dir), Les acteurs dans l’histoire du droit du travail, PU Rennes, 2004.

Le Crom Jean-Pierre, Syndicats nous voilà, Vichy et le corporatisme, Paris, l’Atelier, 1995.

Le Goff Jacques, Du silence à la parole. Une histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours, PU de Rennes, 2004.

Madjarian Grégoire, Conflits, pouvoirs et société à la Libération, Paris, UGE, 1980

Mencherini Robert, La libération et les années tricolores (1944-1947). Midi rouge, ombres et lumières. 4., Paris, Syllepse, 2014.

Mencherini Robert, La libération et les entreprises sous gestion ouvrière, Marseille 1944-1948, Paris, l’Harmattan, 1994.

Minguet Simonne, Mes années Caudron . Une usine autogérée à la Libération, Paris, Syllepse, 1997.

Morder Robi, « Droit du travail et droit des travailleurs », Encyclopédie internationale de l’autogestion, Syllepse, 2015.

Peyrenet Marcel, Nous prendrons les usines, Genève, Garance, 1980

Trempé Rolande, « Aux origines des comités mixtes à la production : les comités de libération d’entreprise dans la région toulousaine », Cahiers d’histoire de la deuxième guerre mondiale et des conflits contemporains, n° 131, juillet 1983.

Virton P, Histoire politique du droit du travail, Paris, Editions ouvrières, 1968.