Le rejet de l’illusion du « grand soir » est présenté comme nous poussant à nous en tenir à une succession de mesures en rupture avec le capitalisme afin d’éviter les ornières du dogmatisme. Au fur et à mesure que l’on appliquerait de telles mesures, ne parleraient-elles pas d’elles-mêmes ? Ne vaut-il pas mieux être « concrets » et s’en tenir à du pragmatisme ? D’ailleurs les mots « théorique » et « philosophique » ne sont-ils pas devenus synonymes de hors de la réalité ?

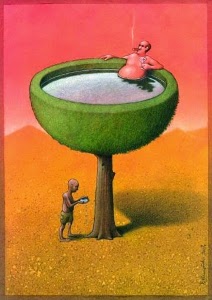

Actuellement, de multiples luttes portent des valeurs alternatives, mais, séparées les unes des autres et privées de portée globale, elles ne font pas le poids devant la déferlante libérale. Au mieux, chacun cherche « SON » alternative, bien loin d’une alternative globale au capitalisme.

On pense souvent être concrets en partant de l’expérience comme si c’était d’elle qu’allait découler l’intelligence des phénomènes. L’expérience de l’exploitation ferait de la classe ouvrière automatiquement une classe révolutionnaire. Faux. Elle produit d’abord du conformisme. Elle dessine une normalité : le DEMANDEUR d’emploi ne fait que vérifier par la pratique combien sa vie dépend du bon vouloir de « l’offreur », l’employeur. Sans outils d’analyse, l’expérience conforte dans un rapport de dépendance. Passer à une scop présuppose la recherche, même inconsciente, d’une alternative.

Il y a deux manières d’aborder la même idée. Soit on considère qu’elle se suffit à elle-même et n’a besoin d’entraîner aucune suite ni raisonnement. Si elle se résume à la mesure qu’elle annonce, elle ne permet aucune dynamique et finit amputée. La Sécurité Sociale est construite sur la base d’une idée chère aux communistes : « de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins ». Mais faute d’avoir été conceptualisée et d’avoir été réduite au seul accès aux soins, la Sécu n’a eu aucun effet de contagion sur quoi que ce soit. Plus grave, d’en profiter sans en tirer la philosophie qui la sous-tend, l’a rendu vulnérable. Une mesure ne puise sa force qu’en l’inscrivant dans un principe de transformation de l’organisation et des structures de la société. C’est ici qu’un travail théorique participe de la puissance des luttes immédiates.

Je me situe dans une démarche autogestionnaire, ce qui élimine une logique qui repose sur des « sachants » extérieurs aux intéressés.

Si les tenants du capital sont les seuls à savoir (ou pouvoir) porter un système social et économique, la lutte est inégale. On dit souvent qu’un but, une visée viendrait se greffer en bout de course, au terme d’expériences concluantes. On confond alors processus et intention. Il n’y a pas de processus sans intention. Et l’intention, vient au commencement, elle est le moyen de se guider pour élaborer des mesures en toute conscience. Même si elle est processus, on ne fait pas la Révolution par coïncidence.

Il est difficile de prétendre à une stratégie autogestionnaire sans s’interroger sur la manière dont les individus peuvent s’y engager.

D’avoir si longtemps considéré uniquement les « intérêts objectifs des exploités et dominés » nous a conduit à ignorer ce qui pouvait mettre les intéressés en mouvement. Seule une très forte et intime implication de leur part peut pousser vers le collectif pour se donner les moyens de satisfaire ses attentes et son désir.

Ce qui suppose qu’il n’y ait pas abandon de quoi que ce soit de soi-même dans le passage de l’un à l’autre.

Participer à la lutte collective devient le moyen de la satisfaction de son Moi. Il n’y a plus de contradiction majeure entre individualité et collectivité. Le groupe exprime ce qui existait déjà mais seulement à l’état latent. Sa parole et ses actes donnent de la cohérence, de la légitimité et de la puissance à ce qui était primitivement individuel et donc ressenti de manière isolée, avec le sentiment d’impuissance que cela entraînait. Ainsi, le « Nous » est déjà en grande partie dans le « Moi ». En fait, il n’y a pas à proprement parlé de « passage » de l’individuel au collectif, comme si cela supposait un saut. C’est presque le parcours inverse : le NOUS révèle le MOI au grand jour. Il fait d’un désir intime une réalité sociale palpable. Cet idéal devenu commun se substitue à l’idéal du Moi. Il y a une projection à la fois individuelle et collective dans quelque chose que l’on aimerait être ou vivre.

L’engagement politique c’est rompre avec le rôle auquel la société nous assigne et investir une place qui n’est pas la sienne. Celles et ceux qui avaient 20 ans en 68, se souviennent peut-être de cette femme noire américaine qui occupe une place assise dans un bus réservé aux blancs et refuse d’en partir. De ne pas rester à la place où la société l’assignait a été un tournant dans le mouvement noir américain. Il s’agit de défaire la « naturalité » des agencements et d’être en quête de « l’intempestif ».

Il se produit ce que l’on appelle une diffraction – une multiplicité en une – d’identité : les ouvriers, techniciens ou employés de FraLib ou de SeaFrance restent des ouvriers, techniciens ou des employés, en même temps, leur comportement en fait des gestionnaires et des décideurs. Il « prennent le pouvoir ».

La nature du processus.

Il est illusoire de prétendre « prévoir » le déroulement de la Révolution et toutes les conditions de cette dernière. C’est d’ailleurs ce qui, à mes yeux, rend la notion de programmatique vaine. Le programme que l’on présente à la veille de chaque élection, prétend au nom du concret, combler à l’avance ce manque et, de ce fait, prive du besoin de devoir le combler par soi-même. Ce faisant, il permet de faire l’économie de se mettre en mouvement. Il réduit les citoyens à un rôle de consommateurs. D’où des expressions empruntées à ce registre : « l’offre politique ». Les électeurs choisissent, comme au salon de l’auto ou au marché. Le programme est par essence délégataire puisqu’il annonce ce que vont construire d’autres que soi-même.

Cette médiation a une autre conséquence. Elle cloisonne les mesures. Le côté catalogue de tout programme peut, par le fractionnement de ses propositions, favoriser le fractionnement de la lecture suivant l’intérêt porté à telle ou telle mesure. Il n’incite pas à une construction commune. Il peut même rendre impuissant face au développement d’une culture de division parmi les dominés : ceux qui croient que les fonctionnaires sont des profiteurs cherchent ce qui leur correspond et n’y trouvent pas spontanément de quoi les détromper.

Même élaboré en public, le programme garderait sa dangerosité. Des mesures ô combien nécessaires mais dissociées entre elles ne dessinent aucune cohérence. Le souci d’être concret et exhaustif porté à l’excès se substitue le plus souvent à la remise en cause globale du système actuel. Or, s’il n’y a pas un au-delà du capitalisme, s’il n’y a pas de ligne de fuite, il n’y a pas de sens et il n’y a pas de vision de la société. Que reste-t-il du désir ? Que reste-t-il comme projection vers de l’inconnu ? Que devient l’esprit de l’universalisme ?

Pour les psychanalystes, le désir consiste moins à atteindre son objectif- ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas de réalisations concrètes-, qu’à être continuellement en tension renouvelée vers un but, lui-même renouvelé. Un peu comme l’horizon qui recule au fur et à mesure que l’on avance mais qui nous fait voir du neuf au fur et à mesure que l’on se dirige vers lui.

Il faut pouvoir s’engager dans un processus qui stimule le désir de prendre le pouvoir.

Il ne s’agit pas de renoncer à des propositions précises, mais d’en faire des éléments d’illustrations des questions posées par le fonctionnement de la société. Etre devant cet espace laissé vacant encourage à sortir de soi, à dépasser le périmètre de ses pratiques quotidiennes pour se situer dans un ensemble immense et complexe qui s’appelle la société.

Toute notre rationalité nous pousse à avoir peur du vide. Notre culture tend à nous pousser à le combler par des réponses suffisamment solides pour que tout soit clos. Cette peur d’être en manque de réponse déjà faite, est nourrie par une longue pratique délégataire et le confort, du moins le sentiment de sécurité qu’elle procure. Cela nous conduit au nom du « concret » à sous-estimer qu’on ne s’engage que si cela vaut la peine et cela vaut la peine si cela nous fait vivre avec les autres comme on aimerait être. Or au fond de nous, il y a l’appétit de la création.

Cette absence de solution déjà faite et close constitue un appel d’air, l’inconnu qui provoque l’envie d’aller au-delà du connu et rend l’effort demandé attractif. C’est cette rencontre en un point extérieur à nous mais que chacun d’entre nous a la liberté d’adapter à ses désirs qui rend possible la perspective d’un groupe en construction. Il n’y a de mouvement que s’il y a de la place libre pour ce mouvement.

La différence entre le registre de la consommation qui tue le désir et celui de la citoyenneté est là.

Pour prendre une image, cherchons la différence de réaction de notre part qu’induisent l’examen de la photo d’un plongeon ou un tableau ou la perception d’un spot publicitaire : c’est l’imagination du regard qui travaille dans le premier cas et le second n’entraîne que de la passivité. Nous avons besoin d’espaces laissés apparemment vides. Cela appelle un travail de l’imaginaire et ce dernier suppose que le symbole prenne une place dans cet espace laissé vacant. Symbole qui peut renvoyer aussi bien à un cliché qu’à un idéal. Il permet de donner du sens au mouvement sans le clore.

Transition ou processus ?

Le « déjà là », le « pas encore là » et l’autogestion.

Il y a ce qui ne marche plus comme la perte de confiance dans la vie institutionnelle et les institutions. Elle représente un carrefour idéologique : »tous les mêmes » sert de terreau au FN comme il peut pousser aussi à un « faire par soi-même » porteur de potentialités transformatrices. Mais il y en a bien d’autres exemples, la mise en coopérative frappe à la porte.

Nous sommes confrontés à une nouvelle dimension de la construction de la personnalité. Plus la part de savoir s’accroît et plus cela exige de faire des choix ; il encourage une capacité d’initiative plus grande et accroît l’aptitude aux relations sociales. L’implication de métiers différents, leur enchevêtrement, appellent une capacité nouvelle à se comprendre avec d’autres.

La subjectivité et même le psychisme sont de plus en plus mobilisés. Cela induit de plus en plus une posture participative au détriment de la simple répétition. Maîtrise, plaisir et valorisation de soi deviennent des facteurs essentiels de mobilisation des énergies et donc d’efficacité sociale. Le tout est utilisé aujourd’hui pour mieux alourdir le poids de l’exploitation.

Mais comment la politique pourrait échapper à ces mutations d’ordre anthropologiques ? Comment allier ce « faire par soi-même » et la perspective d’un ailleurs. Il s’agit de construire une orientation, une direction vers…Et à partir de ce « vers » on peut dégager du « déjà là » le moyen de dépasser l’actuel.

Si les multiples actions concrètes sur le terrain et les mesures sont indispensables, leur somme ne suffit pas à faire sens. Dans dépassement il y a l’invitation à chercher le déjà là. Mais il y a un énorme Mais. Si le déjà là devait glisser de lui-même vers l’après capitalisme, nous n’aurions pas besoin de politique. Pour qu’il débouche sur du pas encore là positif, encore faut-il effectuer un mouvement de bascule-une rupture- vers… quoi, au juste ? Le problème avec le non existant est … qu’il n’existe pas. On ne peut le produire que sous forme de conceptualisation.

L’addition des éléments d’un ensemble ne permet pas de saisir cet ensemble. Comment comprendre le pouvoir de l’eau sur le feu si on se limite au fait qu’elle résulte de deux gaz inflammables ? Sans projection vers du pas encore, rien ne se passe. Et ce pas encore n’est pas du ressort du quantitatif mais bien du fonctionnement de la société. Le terrain que nous avons besoin de disputer au capital est celui de la capacité à faire société. Il s’agit donc de ne pas amputer chaque question la plus précise, la plus urgente de sa dimension qui renvoie à l’organisation de la société. Et en fait à la question du pouvoir. J’entends ici le pouvoir de faire ou d’accomplir.

Cette absence de césure mentale nécessaire entre l’immédiat et l’avenir me fait être en alerte devant la notion de transition. J’y perçois trop souvent le renvoie à des étapes, chacune étant immobiles et devant se succéder on ne sait comment, alors que toute temporalité est un mouvement vers un ailleurs. Je préfère la notion de processus, qui part de ce qui frappe à la porte de ce présent mais ce présent n’a de sens que dans la mesure où l’on conçoit que les ruptures ne viennent pas seulement en fin de parcours mais sont posées dès que l’on veut se projeter dans autre chose.