La Commune renvoie dans la mémoire collective à l’insurrection parisienne (18 mars-28 mai 1871). Mais d’autres Communes, en particulier à Marseille, eurent lieu en France. Marseille et Paris présentent de nombreux points communs en cette fin de Second Empire. Aux élections de 1869, les républicains obtiennent de bons résultats dans les quartiers ouvriers (Gambetta et Esquiros à Marseille). En mai 1870, les départements de la Seine et des Bouches-du-Rhône sont les seuls à voter majoritairement non au plébiscite de Napoléon III. L’agitation ouvrière qui marque la fin de l’Empire est importante dans les deux villes et l’Association internationale des travailleurs (AIT) y joue un rôle actif. À la différence de Paris, les rapports entre républicains et ouvriers sont meilleurs à Marseille, qui n’a pas vécu le traumatisme de la répression de juin 1848.

Avec la guerre contre la Prusse, déclarée le 19 juillet 1870, les défaites militaires de l’Empire scandent les événements. Le 8 août, Marseille est la première en France à réagir à la nouvelle des premières défaites. Une manifestation se forme qui, trouvant porte close à la Préfecture, se replie rue Vacon où chefs républicains et socialistes prennent contact, dans un Comité central d’action révolutionnaire qui compte 24 membres, dont une dizaine de l’AIT. Ils décident d’aller à la mairie qu’ils occupent sans difficultés. Là, dans la confusion, ils improvisent une série de mesures, dont ils doivent informer la foule qui les a portés au « pouvoir ». Mais l’intervention de la police disperse les manifestants et emprisonne dans le bâtiment municipal cet embryon de pouvoir révolutionnaire qui ne voit d’autre issue, pour échapper au peloton d’exécution qui attend les meneurs, que dans un subterfuge dû à la « subtilité de juriste » de Gaston Crémieux 1. Par la rédaction hâtive d’un manifeste, il transformait l’essai de révolution en une initiative de la population décidée à participer activement à la défense du territoire. Ainsi, arrêtés et transférés au fort Saint Nicolas, la trentaine de « patriotes » fut jugée le 27 août. Le tribunal militaire ne retint pas d’accusations graves. Une semaine plus tard les prisonniers étaient libérés dans l’ivresse de la proclamation de la République.

Cette prise de pouvoir de quelques heures envoya, le lendemain du procès, jour d’élections municipales, une nouvelle majorité, républicaine, à la tête de la ville. Ainsi, une semaine avant la tentative avortée de Blanqui, à Paris, de soulever le peuple le 14 août, Marseille anticipait la proclamation de la République. Le dimanche 4 septembre la population marseillaise se réveille en apprenant la capitulation de Sedan et la capture de Napoléon III. Puis à midi, la rumeur court que la République a été proclamée à Paris et à Lyon. Des réactions spontanées de colère mettent à bas quelques symboles de l’Empire et, le soir, arrive la nouvelle que Gambetta a formé un gouvernement de Défense nationale. Le lendemain, dès l’aube, les manifestants investissent l’immense Préfecture, récent cadeau de l’Empereur aux marseillais. Le préfet Levert a juste le temps de s’enfuir et de quitter la ville. Dans la confusion, des armes sont découvertes dans les caves de l’édifice et accaparées par des éléments actifs des sections de l’AIT et des clubs républicains radicaux. Ainsi se constitue une milice armée, la garde civique, qui dans un premier temps évite un pillage du bâtiment.

Avec le départ du préfet, la vacance du pouvoir promeut la nouvelle équipe municipale, fraichement élue, qui improvise, en accord avec un Comité de Salut public né dans les locaux du Peuple, le journal de Gustave Naquet, une Commission départementale provisoire à la tête de laquelle est installé Alexandre Labadié, riche négociant, républicain convaincu et partisan de l’ordre. À ses côtés, d’autres républicains, partagés entre modérés et radicaux, sont pour l’instant unis. Seul, le portefaix Étienne, représente l’élément populaire et la garde civique qui occupe la Préfecture. La première tâche de cette Commission départementale fut de proclamer la République. Le lendemain, 6 septembre, le gouvernement national, par un arrêté de Gambetta, entérinait la désignation de Labadié et le nommait préfet, maintenait dans ses fonctions la Commission départementale et ajoutait un administrateur supérieur, sorte de « dictateur » muni des pleins pouvoirs civils et militaires, Alphonse Esquiros. Ainsi cohabitaient deux organes délibératifs, le conseil municipal, la commission départementale, un préfet, un pouvoir exécutif dictatorial et un organe révolutionnaire en puissance, la garde civique qui, dans une ville livrée de fait à elle-même, ne partagèrent pas longtemps l’enthousiasme qui avait accompagné la chute de l’Empire.

La Ligue du Midi

Alors que la pression populaire demandait des actes visant l’épuration des institutions (armée, magistrature, police, Eglise) de ses éléments bonapartistes ou compromis avec l‘Empire déchu, le nouveau personnel politique se divisait sur l’attitude à adopter à l’égard des gardes civiques qui, se proclamant les meilleurs défenseurs de la République, multipliaient les actes arbitraires au regard des lois de l’Empire qui demeuraient en vigueur. Dans cette situation transitoire, où l’autorité lointaine du gouvernement de Défense nationale avait du mal à s’appliquer et à se faire respecter, l’élan patriotique provoqua l’enrôlement en quelques jours de plusieurs milliers de volontaires. La ville, comme d’autres, se trouva confrontée à la gestion et à l’entretien de ces troupes populaires. De ce besoin d’action et de l’incapacité à le prendre en charge au sommet de l’État, naquit le projet de regrouper au niveau régional les efforts de défense de la République. La Ligue du Midi fut le résultat de cette dynamique. Force du Sud destinée à porter secours au Nord, pour maintenir la République « une et indivisible », cette Ligue, créée le 18 septembre, réunit une douzaine de départements du Sud-Est, du Rhône aux Alpes-Maritimes et l’Hérault. Marseille en est désignée « capitale » et un véritable gouvernement lui est attribué. Esquiros en est le président et Alphonse Gent le commissaire général, une sorte de premier ministre responsable et révocable devant une assemblée, composée de trois délégués de chaque département. Des représentations en mission assurent la coordination entre les départements adhérents et des commissions, véritables ministères, s’occupent des finances, de l’administration générale et des problèmes de la défense nationale.

Mais au programme militaire et patriotique s’ajouta rapidement un programme politique et social auquel Bastelica, militant de l’AIT, avait imposé sa marque ; lever un impôt sur la richesse, réquisitionner et confisquer les biens des traitres, mobiliser les membres du clergé et faire la séparation de l’Église et de l’État, supprimer les écoles religieuses, réduire les traitements des fonctionnaires, sont quelques-unes des mesures projetées. Ces propositions n’étaient pas du goût de Gambetta. Par ailleurs, le passage à Marseille de Garibaldi, début octobre, avec ses volontaires qui séjournèrent quelques jours dans la ville, renforça l’excitation d’une partie de la population marseillaise. Décidé à ramener Marseille à la raison, Gambetta rappela dans un premier temps auprès de lui, à Tours, Alphonse Gent et resta sourd aux délégations qui, à plusieurs reprises (entre fin septembre et mi-octobre), plaidèrent en faveur de la confirmation de la Ligue. À la suite de décisions jugées comme des abus de pouvoir 2, Gambetta désavoua Esquiros qui fut cependant empêché de donner sa démission par un immense soutien populaire. Il s’ensuivit un imbroglio, où l’on ne savait plus exactement qui gouvernait effectivement, ce qui accentuait le glissement vers la potentialité fédéraliste que recelait la Ligue du Midi. Dans ce climat intervient l’annonce de la capitulation de Metz le 30 octobre, vécue comme une trahison.

La première éphémère Commune de Marseille

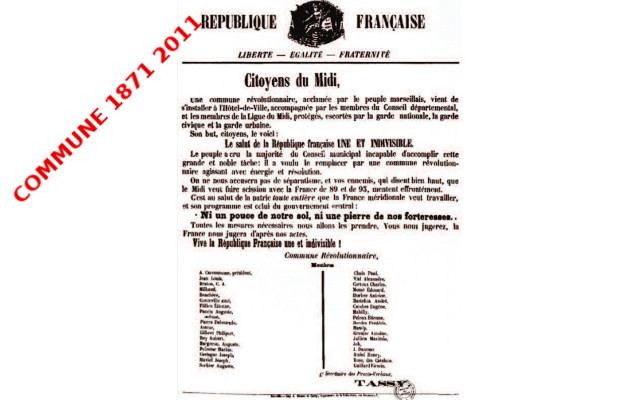

Au moment où, à Paris, l’annonce de l’événement provoque une journée révolutionnaire qui n’aboutit pas, faute de détermination de ses leaders, à Marseille, elle vient confirmer la défiance des milieux les plus avancés vis-à-vis du gouvernement central. Le conflit latent entre d’une part la municipalité et la Garde nationale, aux mains des modérés et d’autre part la Préfecture, siège de la Commission départementale, investie par les gardes civiques, éclate. La tentative du commandant de la Garde nationale de décréter l’état de siège et de faire occuper la Préfecture se heurte à la mobilisation populaire. Le 1er novembre, une foule composée de gardes civiques et d’organisations patriotiques, comme celle de Clovis Hugues, investit l’Hôtel de ville, sans rencontrer de résistance de la part des gardes nationaux, désemparés par la fuite de leur commandant. La Commune révolutionnaire est immédiatement proclamée avec une apparence d’autorité, le président désigné, Adolphe Carcassonne, un conseiller municipal radical, et une réalité esquissée de pouvoir militaire en la personne du général Cluseret. Celui-ci se fait aussitôt nommer commandant de la Garde nationale et général en chef des troupes de la Ligue du Midi. L’objectif de cette Commune qui ravivait le souvenir de la « défense de la patrie en danger » de la Grande Révolution, était de rendre officielle la Ligue du Midi, dont Cluseret serait le général et Esquiros le chef politique. Ce dernier, au sommet de sa popularité, est présenté par ses soutiens comme le seul capable d’empêcher l’aggravation des troubles dans la ville. Pressé de franchir le pas, de façon à rallier les hésitants, il refuse de s’insurger contre le gouvernement. Entre-temps, Gambetta, averti des événements marseillais, charge Adolphe Gent de reprendre le contrôle de la situation. Le 2 novembre, muni de pleins pouvoirs, celui-ci rencontre à la Préfecture des délégués de la Commune et les gardes civiques et refuse de céder ses pouvoirs à Esquiros. Dans la confusion qui s’ensuit, Gent est blessé, légèrement, par un coup de feu. Il met rapidement à profit le flottement créé par cet incident pour retourner la situation en sa faveur. Et la Commune s’efface, sans prendre la peine de prononcer sa dissolution ou de transmettre symboliquement ses pouvoirs. Cluseret part pour Monaco et dans les jours qui suivent, le nouvel homme fort dissout la garde civique, qui est fondue dans la Garde nationale, et reprend le contrôle de la Préfecture. Esquiros, dont la popularité, demeurée intacte, est potentiellement dangereuse, est envoyé à Bordeaux et la Ligue du Midi est déclarée illégale. Le 13 novembre, Gent annonçait à Gambetta que l’ordre régnait à Marseille. Le lendemain, aux élections municipales, la liste républicaine modérée de Bory l’emportait largement sur celle, radicale, soutenue par l’AIT de Delpech qui, du coup, partit rejoindre Garibaldi. Ainsi finissait en queue de poisson cette première période qui eut le mérite de semer les germes de revendications futures.

La seconde Commune de Marseille

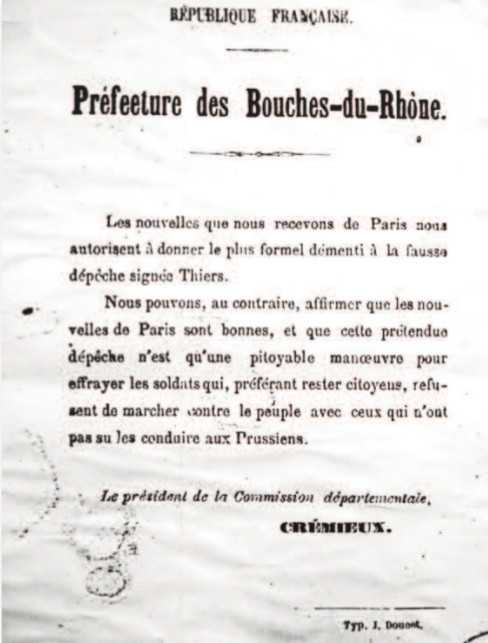

Le calme est revenu. Gent utilise son autorité à réorganiser la Garde nationale et à mobiliser les esprits pour soutenir les efforts du gouvernement de Défense nationale. Mais dans celui-ci, Gambetta, de plus en plus minoritaire, ne peut empêcher la capitulation devant les Prussiens et la convocation d’élections législatives qui en sont le corollaire 3. Gent, opposé aussi bien à la capitulation qu’à la convocation des élections, démissionna. Marseille confirma son engagement patriotique en votant pour la résistance et contre la paix imposée par les Prussiens. Mais dans le pays, la majorité vota pour la paix et Thiers prit la direction du gouvernement issu de la nouvelle assemblée de « ruraux » 4. Au début mars 1871, l’agitation sociale reprend. Le contre-amiral Cosnier, qui a remplacé Gent à la Préfecture, est peu préparé à ménager les sentiments d’une ville qu’il ne connaît pas. Informé par des rapports rassurants sur l’état d’esprit du département, il est persuadé que les dépêches que Thiers envoie pour appeler au loyalisme envers la nouvelle assemblée installée à Versailles seront « d’un bon effet ». De fait, les informations sur les événements parisiens ont donné lieu à des commentaires plutôt négatifs de la presse locale. Mais une des dépêches de Thiers, se félicitant des offres de services de Canrobert et Rouher, deux acteurs détestés du Second Empire défunt, déclenche, le 22 mars, une tempête de protestations. Gaston Crémieux fait acclamer par un millier de personnes le gouvernement de Paris contre celui de Versailles. Cosnier croit opportun d’appeler la Garde nationale à manifester son soutien à Thiers. Désavoué par le conseil municipal, malgré les réticences de celui-ci envers le mouvement parisien, il renonce. L’initiative passe alors dans les rangs des républicains les plus radicaux. Appuyés par les bataillons de la Garde nationale issus des quartiers populaires de la Belle de Mai et d’Endoume, ils investissent la Préfecture, sur laquelle est hissé le drapeau rouge. Cosnier est démissionné et séquestré, une Commission départementale provisoire de 12 membres est désignée, présidée par Crémieux, dans laquelle sont parties prenantes quatre structures supposées représenter l’opinion républicaine marseillaise : la Garde nationale, le Cercle républicain du Midi, l’AIT (qui entretient le legs de la Ligue du midi) et le conseil municipal. Sous la pression des manifestants, le conseil municipal accepte d’envoyer trois de ses membres siéger à la Commission départementale.

Très vite, il apparaît que la collaboration de la municipalité modérée est ambigüe. Attentiste, elle cherche à préserver l’ordre, tout en proclamant son attachement indéfectible à la République. Elle cherche à s’appuyer sur les éléments bourgeois de la garde nationale. De son côté, Crémieux dépense son énergie à maintenir l’unité et empêcher la rupture et l’effusion de sang. D’abord témoin des événements, le général Espivent de la Villeboisnet, commandant du département des Bouches-du-Rhône, se retire avec ses troupes à Aubagne d’où il proclame le département en état de guerre le 26 mars, laissant entendre qu’à Marseille des éléments étrangers sapent l’effort de défense nationale. Plus prosaïquement, il calque son attitude sur celle de Thiers. On assiste alors, pendant près d’une semaine, à une situation pendant laquelle le calme qui règne à Marseille donne l’illusion que l’union, l’ordre et la concorde seront préservés. Comme le souligne Le Petit Marseillais du 30 mars, « la Commission départementale règne [sur la Préfecture] mais ne gouverne pas ». Gaston Crémieux proteste, impuissant, contre les abandons de postes de magistrats, de fonctionnaires et autres responsables administratifs : « Il ne faut pas qu’on provoque l’anarchie pour avoir le droit de nous la reprocher » souligne-t-il dans une déclaration du 28 mars. De fait, la vie semble s’être arrêtée : les navires évitent le port, le chômage s’étend, les caisses publiques sont vides. L’armement des citoyens, la défense de la ville sont négligés ou laissés à l’initiative de groupes plus ou moins contrôlés, comme en témoigne le braquage d’un dépôt d’armes à Menpenti.

L’arrivée, le 28 mars, de trois envoyés de la Commune de Paris, May, Amouroux et Landeck, contribue à décanter la situation. Leur intervention, celle en particulier de Landeck, est décisive. Par sa brutalité et fort du pouvoir que lui a délégué Paris, celui-ci impose ses vues à Crémieux, qui disparaît 24 heures avant de revenir et assumer pleinement la politique décidée par Landeck. Le conseil municipal est dissout, des élections sont convoquées pour le 5 avril, Espivent est limogé et remplacé par Alphonse Pellissier. Le 3 avril, Crémieux prend le premier décret concret pour le peuple, faisant remise aux locataires de la moitié du semestre en cours. Le 4 avril, Espivent déploie ses troupes et investit Marseille. La gare St Charles est prise, l’inspecteur de la gare est fusillé. La foule se mobilise dans les rues. Des tentatives de fraternisation avec les soldats ont lieu. Deux bataillons d’infanterie se laissent fléchir. Espivent exige l’évacuation de la Préfecture. Mais les défenseurs du bâtiment repoussent l’assaut et un certain flottement dans les rangs de l’armée fait craindre un retournement. L’ordre est alors donné de bombarder la Préfecture. Les batteries installées sur la colline de Notre-Dame de la Garde, que Landeck et Crémieux ont négligé de défendre, et celles du Fort Saint-Nicolas, viennent à bout de la résistance des défenseurs et dispersent la population mobilisée alentour. Lorsque le bombardement cesse, les troupes investissent une Préfecture presque vide, la majorité des occupants, dont Landeck et Crémieux, ayant pu s’enfuir par les jardins. Cosnier et ses codétenus sont libérés. Thiers peut savourer l’élimination de la dernière Commune de province. Il va pouvoir concentrer ses efforts contre Paris.

Le bilan est lourd. Au moins 150 morts du côté des insurgés, 30 du côté de l’armée, sans compter les arrestations, exécutions sommaires et règlements de compte. Les procès qui suivent prononcent trois peines de mort contre Pellissier, Etienne et Crémieux. La peine des deux premiers est commuée en déportation. Celle de Crémieux est maintenue, malgré les nombreux recours en grâce. Il est fusillé le 30 novembre dans les jardins du Pharo. Cette exécution et la répression qui perdura pendant l’état de siège jusqu’en 1876, contribueront à fixer dans les mémoires cet épisode de la Commune marseillaise. Pourtant, à y regarder de près, la dizaine de jours durant lesquels s’exerça son pouvoir ne furent pas marqués par des décisions fortes. Tout semble s’être passé comme si Marseille avait légué l’essentiel de son message républicain, social et fédéraliste durant l’été et l’automne précédents et qu’il ne s’agissait plus que d’attendre la confirmation du pouvoir parisien. A-t-il manqué à Marseille une direction ferme, organisée et déterminée. Bastelica aurait-il pu être ce dirigeant ? Il a préféré offrir ses services à Paris. La figure de Crémieux, avocat républicain acquis au peuple, bouc-émissaire de la vindicte anti-communarde, incarne par son engagement déterminé et ses hésitations tactiques, les vertus et les faiblesses de la Commune de Marseille.

Notes:

- Gaston Crémieux (1836-1871), avocat, journaliste et écrivain, a été fusillé lors de la répression versaillaise envers les communards. ↩

- Il s’agit de la suppression de la Gazette du Midi journal monarchiste et de la dissolution de la Compagnie des Jésuites à Marseille. ↩

- Bismarck a exigé ces élections comme garantie qu’un gouvernement provisoire ne pouvait pas offrir, selon lui. ↩

- « Rurale » est la qualification, voulue infamante, que Gaston Crémieux jeta à la face de la majorité nouvelle. ↩