En 1981, la gauche arrive au pouvoir dans une situation de crise du taux de profit sans équivalent depuis la fin de la guerre. Bien que prônant la transformation sociale, la gauche refusera de poser la question du pouvoir économique dans les entreprises et laissera passer une chance historique qui ouvrira la porte au néolibéralisme.

En 1981, la gauche arrive au pouvoir dans une situation de crise du taux de profit sans équivalent depuis la fin de la guerre. Bien que prônant la transformation sociale, la gauche refusera de poser la question du pouvoir économique dans les entreprises et laissera passer une chance historique qui ouvrira la porte au néolibéralisme.

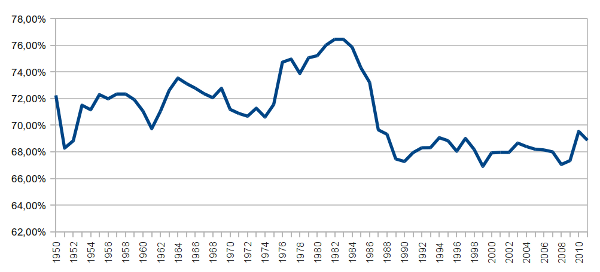

Un des thèmes récurrents du débat politique est celui de la part des salaires dans la valeur ajoutée qui a baissé entre 1982 et maintenant. En se référant aux statistiques de l’INSEE relatives aux sociétés non financières, on s’aperçoit que cette part se situait durant les trente glorieuses aux alentours de 72% pour connaître une hausse à partir de 1974 qui culminera en 1981-1982 pour chuter brutalement et évoluer à partir de 1989 aux alentours de 68%, c’est-à-dire à des niveaux inférieurs à ceux des années 1949-1972.

Part des salaires dans la valeur ajoutée brute au coût des facteurs – sociétés non financières – source INSEE

Paradoxalement, ce n’est pas un gouvernement conservateur qui obtiendra cette chute de la part des salaires dans la valeur ajoutée mais un gouvernement socialiste qui proclamait initialement sa volonté de rupture avec le capitalisme. Après une courte année de relance keynésienne, le gouvernement de Pierre Mauroy impulsera un tournant à 180° en faveur de la rigueur. On fera désormais la promotion de l’esprit d’entreprise : les « années fric » peuvent commencer. Au-delà d’une stérile et vaine dénonciation de cette évolution, comment expliquer ce tournant et surtout comment s’en prémunir pour l’avenir ?

Dans les propositions politiques, il est fréquemment question de rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée en faveur du travail. Si cette part est actuellement de 68% dans les sociétés non financières, on évoque souvent un rattrapage d’environ 10% pour revenir aux niveaux de 1982. Pourquoi ne pourrions-nous pas aller au-delà et la porter à 90%, voire à 100% ?

Répondre à cette question suppose de détailler la composition de la valeur ajoutée. Qu’y a-t-il au delà de la part des salaires ? Des impôts, divers transferts, des frais ou produits financiers et surtout l’usure des équipements que l’on appelle « amortissements » dans la comptabilité d’entreprise ou « Consommation de Capital Fixe » dans la comptabilité nationale. Dans les faits, la partie excédent la part des salaires n’est pas exclusivement réservée aux détenteurs de l’entreprise : une part va alimenter le budget de l’Etat, une autre va rémunérer les créanciers et l’usure des équipements doit être considérée comme un coût additionnel pour l’entreprise. Il convient donc de retraiter les informations que nous donne la comptabilité nationale pour tenter d’évaluer les profits réels des entreprises : ce sont ces bénéfices qui déterminent si globalement celles-ci gagnent de l’argent ou en perdent, en d’autres termes, si la pérennité des entreprises sera assurée dans le temps.

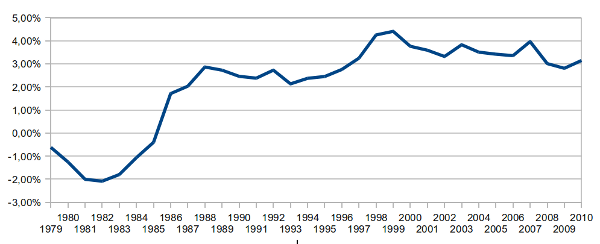

Cette évaluation ne peut se faire qu’à partir de 1979, année où l’INSEE commence à donner une évaluation de l’usure des équipements 1 (Consommation de Capital Fixe). Ces bénéfices 2 rapportés aux chiffres d’affaires 3 nous donnent alors les taux de marge suivants :

Sur la période 1979-1985, il apparaîtrait que les bénéfices des entreprises étaient globalement négatifs : cela ne signifie évidemment pas que toutes entreprises perdent de l’argent mais que les pertes des entreprises déficitaires sont plus importantes que les bénéfices des autres. Alors que cette situation préexistait avec le gouvernement de droite de Valery Giscard d’Estaing, c’est un gouvernement socialiste qui créera les conditions pour le rétablissement du taux de bénéfice à partir de 1983. A partir de 1988, ce taux évoluera ensuite dans un couloir allant de 2% à 5%.

Dans une économie où la majeure partie des entreprises sont des sociétés de capitaux, une situation dans laquelle les bénéfices globaux des entreprises sont négatifs pose problème : cela signifie qu’il est périlleux d’investir, que d’une façon générale et tous secteurs confondus, les risques de perdre de l’argent sont plus importants que les chances d’en gagner. C’est dans cette situation que la gauche est arrivée au pouvoir en 1981, une situation de crise du taux de profit. En supposant que la part des salaires dans la valeur ajoutée progresse de 10 points à la faveur d’une politique progressiste, nous nous retrouverions alors, quoique pour des raisons très différentes, dans une situation qui aura de nombreuses similitudes : il serait regrettable de faire les mêmes mauvais choix qu’en 1981.

Le fondement du programme économique de Mitterrand était une relance keynésienne par les dépenses publiques et le pouvoir d’achat. En mesures positives, le SMIC a été relevé de 10%, les salaires des fonctionnaires ont été augmentés de 3,5%, l’horaire hebdomadaire de travail est passé de 40 à 39 heures et une cinquième semaine de congés payés a été instituée. En contrepartie, un plan d’action industriel dans des secteurs clés de l’économie était initié afin « de reconquérir le marché intérieur et de créer des emplois ». Le seul problème était que la France était la seule à pratiquer une telle politique et que, sans protection du marché intérieur, cette politique de relance profitait aux entreprises étrangères et aggravait le déficit commercial. Comme l’ont indiqué, aussi bien Michel Rocard 4 que de nombreux auteurs se situant à gauche de la gauche 5, il eut mieux valu, dans ce contexte, annoncer une forte dévaluation du Franc dès le début du septennat de façon à donner toutes ses chances à ce programme. En réalité, les dévaluations auront bien lieu mais trop tard et seront plus conçues comme des réactions a posteriori à l’égard de la dégradation de la balance des paiements qu’une action résolue visant à assurer la réussite d’une politique. C’est ainsi que, loin de disparaître et en dépit des politiques d’embauche de fonctionnaires, le chômage continuera fortement de croître sur cette période passant de 6% à 9%. Pour autant, les effets d’une dévaluation sont toujours difficile à mesurer. Celle-ci a pour effet de dévaloriser la production intérieure. Si l’abaissement des prix est une opportunité pour exporter et favoriser le marché intérieur, il est aussi une difficulté supplémentaire pour les entreprises importatrices qui voient les prix de leurs intrants augmenter.

Dès lors, une sortie du capitalisme n’aura-t-elle pas été la meilleure solution à cette crise du taux de profit ? La loi de nationalisation du 13 février 1982 a permis de contrôler la totalité du secteur bancaire ainsi que de nombreux secteurs industriels (CGE, PUK, Rhône-Poulenc, Saint-Gobain- Thomson). Ce contrôle total du secteur bancaire aurait permis permis de relancer l’activité économique et d’assurer une propriété sociale de l’outil productif. Au lieu de cela, le système bancaire a été géré avec les mêmes critères de rentabilité qu’auparavant et la seule mesure de changement dans la vie des entreprises ont été les lois Auroux promulguées d’août à décembre 1982 qui constituent un progrès 6, mais ne donnent aucun autre pouvoir aux salariés que celui d’être consultés.

Au-delà des effets de tribune attendus et autres déclarations tonitruantes, le Congrès de Valence d’octobre 1981 avait consacré l’idée de changement progressif et de compromis avec le capital : « Puisque nous avons choisi de transformer graduellement ce système économique, cela veut dire que nous allons chercher une situation de compromis qui naturellement sera plus favorable aux forces de transformation sociale, sera un progrès pour le monde du travail » 7. Le capitalisme était en crise aigüe du taux de profit, le pays perdait des emplois tous les jours, il aurait fallu agir vite et permettre aux salariés et aux usagers de prendre le contrôle des entreprises. Les socialistes choisiront un compromis dans lequel le pouvoir économique des actionnaires était reconnu et maintenu, ce qui les amènera quelques mois plus tard au tournant de la rigueur et à la restauration des profits des entreprises par l’acceptation du chômage de masse.

Si demain, les conditions économiques laissaient apparaître, pour de multiples raisons, une nouvelle crise du taux de profit, gageons qu’une véritable gauche posera cette fois-ci la question du pouvoir économique au lieu de s’engager dans un compromis stérile dont l’issue ne pourra être que de nouveaux reculs sociaux.

L’évaluation des bénéfices se fera comme étant égale au revenu disponible brut des sociétés non financières duquel on ajoutera les dividendes des entreprises (ceux-ci n’étant distribués qu’après le constat du bénéfice) et on déduira l’usure des équipements.

Notes:

- A noter cependant que les règles de dépréciation des équipements ne sont pas exactement les mêmes dans la comptabilité d’entreprise et dans la comptabilité nationale. ↩

- L’évaluation des bénéfices se fera comme étant égale au revenu disponible brut des sociétés non financières duquel on ajoutera les dividendes des entreprises (ceux-ci n’étant distribués qu’après le constat du bénéfice) et on déduira l’usure des équipements.

↩ - L’évaluation des chiffres d’affaires a été donné en prenant la valeur de la production de laquelle on déduira les impôts moins les subventions sur la production. ↩

- Si la Gauche savait, Michel Rocard, Robert Laffont, 2005 ↩

- Quand la gauche essayait, Serge Halimi, Arléa, 2000 ↩

- Interdiction de toute discrimination, droit d’expression des salariés sur les conditions de travail, dotation minimale de fonctionnement des comités d’entreprise, obligation annuelle de négociation sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, création du CHSCT et d’un droit de retrait du salarié. ↩

- Motion unique du Congrès de Valence du Parti socialiste, octobre 1981. ↩

Trackbacks / Pingbacks