Difficile de mettre en avant certaines personnes lorsqu’on parle d’une action collective comme la Commune. Pour autant, cette œuvre est aussi le fruit d’individus, de militantes et de militants, connu·es ou inconnu·es, qui ne doivent pas tomber dans l’oubli. A côté des articles dont les sujets sont volontairement collectifs, nous mettons en avant, ici, un homme et une femme de la Commune : Eugène Varlin et Léodile Bera, dite André Léo. Le choix est tout aussi arbitraire que délibéré : un ouvrier-relieur collectiviste, coopérateur, membre de l’Internationale, une romancière, journaliste, féministe. Un communeux et une communeuse.

Eugène Varlin

Pour sa présentation, comme pour celle de tous les militants et les militantes cité·es à travers les pages de ces articles consacrés à la Commune, il convient de se reporter au Maitron, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Pour mieux le découvrir, le livre de Michèle Audin 1 s’impose. Ici, nous avons choisi le portrait qu’en faisait Jean-Yves Lesage 2 à l’occasion d’un débat organisé par l’Institut d’histoire sociale de la CGT du Livre parisien.

« Eugène Varlin est un militant exemplaire trop méconnu. Touche-à-tout de génie, il va se mêler de la construction du premier parti politique ouvrier (la section française de l’Association internationale des travailleurs), il va construire des syndicats en province, organiser la solidarité internationale des travailleurs en grève en Europe, ouvrir un restaurant coopératif à Paris, animer l’insurrection parisienne de la Commune Ses origines ouvrières, sa formation initiale dans l’anarchisme de Proudhon, qui va être radicalisée en prison à Sainte-Pélagie au contact des amis de Blanqui, expliquent une telle richesse si foisonnante en si peu d’années. Contre l’enseignement de Proudhon, il sera un féministe défendant le travail des femmes, et un syndicaliste animant des grèves qu’il tente de généraliser. S’il est trop méconnu, c’est d’abord pour n’avoir pas laissé un corpus théorique précis. Il n’était pas un intellectuel, il n’a pas laissé une œuvre. Mais aussi il est mort si jeune. Aurait-il écrit davantage de livres s’il avait survécu à la répression de la Commune ? Il est enfin également possible de penser que son adhésion à l’« Alliance » de Bakounine au congrès de Bâle contre le « communisme autoritaire » des partisans de Marx a rendu plus difficile la perpétuation de sa mémoire (il manque des rues, écoles, bibliothèques dans les bastions de la banlieue rouge). L’on retrouve cependant dans ses articles et courriers une logique politique tranchante, formant une synthèse entre les conceptions « coopératives et fédéralistes » de Proudhon et l’activisme insurrectionnel sans programme de Blanqui. Une logique que pousse Eugène Varlin, relieur et communard, à son terme quand, après avoir combattu contre l’élection d’intellectuels à la direction de la 1ère Internationale (AIT), il rejoint les communistes libertaires regroupés derrière Bakounine. Une logique qui le pousse à tenir ses responsabilités y compris militaires lors de la Commune de Paris tout en rejetant avec les autres militants liés à l’Internationale la fuite en avant de la Commune lorsqu’elle désigne un Comité de salut public qui prétend sauver la Commune en restreignant les libertés sur le modèle robespierriste de 1793, alors qu’il s’agit au contraire, pour notre bon Varlin, de répondre à la conspiration des bourgeois par l’extension de la démocratie communale, fédérale et populaire. Un débat qui, aujourd’hui encore, et à la lumière de l’échec du socialisme « autoritaire », est de pleine actualité pour les travailleurs et les travailleuses qui cherchent à s’émanciper de la barbarie capitaliste. »

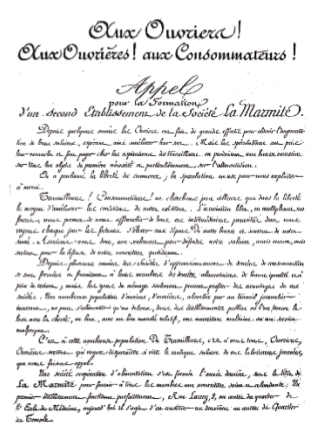

Le premier texte date de janvier 1868 ; il illustre la dimension autogestionnaire, solidaire, coopérative, fédératrice des idées défendues par Varlin. Fin 1866, Eugène Varlin une première coopérative d’alimentation, La Ménagère. En janvier 1868, avec quelques proches dont Nathalie Le Mel avec qui il cosigne l’appel repris plus bas, il lance l’idée d’un restaurant coopératif, La Marmite. Installée à l’origine 34 rue Mazarine (6ème arrondissement), puis 8 rue Larrey (6ème), La Marmite rencontre un grand succès. Coordonnés par l’ouvrière-relieuse Nathalie Lemel, trois succursales autonomes sont créées : 40 rue des Blancs-Manteaux (4ème), 42 rue du Château (14ème) et 20 rue Berzélius (17ème). Au cours du premier semestre 1870, chacun des quatre établissements de La Marmite sert environ 200 personnes par jour. D’autres ouvertures étaient envisagées : la déclaration de guerre et les évènements postérieurs ne les permirent pas. Cependant, malgré les conditions de ravitaillement particulièrement difficiles liées au siège de Paris, La Ménagère et les quatre sites de La Marmite continuèrent de fonctionner jusqu’à la chute de la Commune.

Appel pour la formation d’une cuisine coopérative

Aux ouvriers, aux ouvrières, aux consommateurs,

Depuis quelques années, les ouvriers ont fait de grands efforts pour obtenir l’augmentation de leurs salaires, espérant ainsi améliorer leur sort. Aujourd’hui les spéculateurs prennent leur revanche et font payer cher les aspirations des travailleurs en produisant une hausse excessive sur tous les objets de première nécessité et particulièrement sur l’alimentation. On a proclamé la liberté du commerce ; la spéculation en use pour nous exploiter à merci. Travailleurs! Consommateurs! Ne cherchons pas ailleurs que dans la liberté le moyen d’améliorer les conditions de notre existence.

L’association libre, en multipliant nos forces, nous permet de nous affranchir de tous ces intermédiaires parasites dont nous voyons chaque jour les fortunes s’élever aux dépens de notre bourse et souvent de notre santé. Associons-nous donc, non seulement pour défendre notre salaire, mais encore, mais surtout pour la défense de notre nourriture quotidienne. Déjà, des sociétés d’approvisionnement de denrées de consommation se sont formées et fournissent à leurs membres des denrées alimentaires de bonne qualité et à prix de revient ; une vaste société coopérative s’organise pour fabriquer et fournir à ses sociétaires du bon pain, à bon marché ; mais les gens de ménage seulement peuvent profiter des avantages de ces sociétés. Une nombreuse population d’ouvriers, d’ouvrières, absorbée par un travail journalier incessant, ne peut s’alimenter qu’au dehors, dans des établissements publics où l’on trouve le luxe avec la cherté, ou bien, avec un bon marché relatif, une nourriture malsaine ou un service malpropre. C’est à cette nombreuse population de travailleurs, c’est à vous tous, ouvriers, ouvrières surtout, qui voyez disparaître si vite le modique salaire de vos laborieuses journées, que nous faisons appel aujourd’hui. Unissons-nous. Formons une société coopérative d’alimentation. Quelques cotisations nous permettrons facilement l’achat d’ustensiles de cuisine et la location d’un logement où quelques employés, travailleurs comme nous et nos associés, nous prépareront une nourriture saine et abondante que nous pourrons, à notre gré, consommer dans notre établissement ou à emporter chez nous. Point de luxe, point de dorures ni de glaces, mais de la propreté, mais du confortable. Nous réaliserons là des avantages que n’obtiennent pas les ménages: économie de temps, car il n’est pas plus long d’approvisionner et de faire cuire pour cinquante personnes que pour deux ou trois ; meilleure cuisine, car une personne de métier y consacrant son temps et son savoir doit faire mieux qu’une ménagère sans instruction culinaire et souvent pressée par le temps. Nous obtiendrons même, pour nos approvisionnements, des conditions meilleures que la plupart des gargotiers, en nous unissant pour nos achats, avec les sociétés de consommation existantes.

Que tous les consommateurs soucieux de leur bien-être se joignent à nous et bientôt nous ouvrirons un premier établissement dans le sixième arrondissement, où réside le groupe d’initiative, puis successivement, au fur et à mesure que nos ressources le permettront, nous en ouvrirons dans tous les quartiers où nous aurons réuni un nombre suffisant d’adhérents. On peut adhérer dès maintenant et se procurer gratuitement le projet de statuts : au siège de la Société civile de consommation La Ménagère, rue Saint-Jacques, 21, tous les soirs, de 8 à 10 h., et le dimanche toute la matinée […] Une Assemblée générale aura lieu dimanche prochain, 19 janvier, à 1 heure et demie précise dans le petit amphithéâtre de l’École de médecine.

Le comité d’initiative du conseil de la société La Ménagère et du conseil de la Société de crédit mutuel des ouvriers relieurs : Varlin, Eugène, relieur ; Bourdon, Antoine, graveur ; Gouet, Léon, relieur ; Boullet, Just, relieur ; Delacour, Alphonse, relieur ; Lemel, Nathalie, relieuse ; Varlin, Louis, expéditionnaire ; Lagneau, gaînier.

L’article qui suit est tiré du journal Le Travail, organisation des associations ouvrières (n°22 du 31 octobre 1869). Il a été repris, notamment, dans le n°807 (décembre 2019) de La révolution prolétarienne.

Grève et résistance

La grève, la résistance du travail contre le capital, est la grande préoccupation du moment pour tous les travailleurs. De tous côtés, dans toutes les professions, dans tous les pays, les grèves surgissent dans des proportions démesurées. Que veut dire ce mouvement ? Où nous conduit-il ?

Les travailleurs qui depuis quelques années se sont groupés, ont créé des sociétés de solidarité, de résistance, des chambres syndicales, et, pour organiser la revendication du prolétariat moderne, font de suprêmes efforts pour conseiller, guider, et aider ceux qui actuellement se laissent entraîner comme par un courant irrésistible sans s’être préparés à l’avance, sans avoir calculé les chances de succès ni réfléchi aux conséquences de leur acte, parviendront-ils à maîtriser cette situation ? En tout cas, les efforts qu’ils y consacrent, prouvent l’importance qu’ils attachent à ce mouvement. Le peuple a soif d’une répartition plus juste de la production générale ; il veut participer aux avantages que la science a mis au service de l’Industrie, et qu’une minorité de la population a accaparés et prétend conserver pour elle seule. En un mot, c’est la question sociale qui s’impose et qui veut être résolue. Est-ce la grève qui doit la résoudre ? Non, tout au moins sous sa forme actuelle. Plus tard nous verrons.

Aujourd’hui, en présence de l’acharnement que les détenteurs des capitaux mettent à défendre leurs privilèges, la grève n’est qu’un cercle vicieux dans lequel nos efforts semblent tourner indéfiniment. Le travailleur demande une augmentation de salaire pour répondre à la cherté créée par la spéculation ; les spéculateurs répondent à l’augmentation du prix de la main-d’œuvre par une nouvelle élévation de la valeur des produits. Et ainsi de suite ; les salaires et les produits s’élèvent sans cesse. Pourquoi des ouvriers dévoués, actifs et intelligents, consacrent-ils donc toute leur énergie, toute l’influence qu’ils sont susceptibles d’avoir sur leurs camarades à poursuivre ce mouvement qu’ils savent être sans issue ? C’est que pour eux la question préalable à toute réforme sociale, c’est l’organisation des forces révolutionnaires du travail. Ce n’est pas tant la légère augmentation de salaire, la petite amélioration des conditions du travail, qui nous préoccupent dans toutes les grèves qui se produisent, tout cela n’est que secondaire ; ce sont des palliatifs bons à obtenir en attendant mieux ; mais le but suprême de nos efforts, c’est le groupement des travailleurs et leur solidarisation.

Jusqu’alors nous avons été malmenés, exploités à merci, parce que nous étions divisés et sans force ; aujourd’hui on commence à compter avec nous, nous pouvons déjà nous défendre ; c’est l’époque de la résistance. Bientôt, quand nous serons tous unis, que nous pourrons nous appuyer les uns sur les autres, alors, comme nous sommes les plus nombreux et comme, après tout, la production tout entière est le résultat de notre labeur, nous pourrons exiger, en fait comme en droit, la jouissance de la totalité du produit de notre travail, et ce sera justice. Alors les parasites devront disparaître de la surface du globe ; ils devront, s’ils veulent vivre, se transformer en producteurs, en hommes utiles. Quant aux moyens que nous emploierons pour atteindre ce but, nous ne pouvons les définir encore ; dans de prochains articles, nous examinerons tous ceux que nous concevons. Pour aujourd’hui, nous nous contentons de déclarer que la violence n’est pas un de nos moyens ; nous avons le droit pour nous, les moyens réguliers nous suffisent.

Mais ce qu’il importe avant tout et par-dessus tout, c’est que les travailleurs soient organisés. Nous ne saurions trop insister sur ce point et recommander à tous les citoyens soucieux de l’avenir d’employer leurs efforts à cette œuvre. Le mouvement est en bonne voie ; dans toutes les branches de l’activité humaine on commence à s’unir ; les ouvriers industriels ne sont plus seuls à ressentir le besoin d’organisation. Les employés de commerce d’abord ont suivi notre exemple que semblent vouloir suivre également les employés d’administrations : télégraphe, postes, chemins de fer, etc. Nous leur souhaitons courage et persévérance, car le succès est à ce prix. Et puis, nous les engageons à se joindre aux corporations déjà organisées et qui en ce moment travaillent à s’unir par des liens fédératifs. Pour que nous puissions envisager sans crainte l’avenir gros d’orages, il faut que tous les travailleurs se sentent solidaires.

Le troisième document est un extrait de la défense collective présenté par Eugène Varlin, au nom de l’ensemble des inculpés d’un des trois procès de l’Association internationale des travailleurs intentés par le pouvoir impérial, en 1868 et 1870. En l’occurrence, il s’agit du deuxième, en mai et juin 1868.

Défense générale, lors de l’audience du 22 mai 1868 au Tribunal correctionnel de Paris 3

[…] répétons ce que nous avons affirmé déjà dans maintes circonstances. La grève, pour nous, n’est qu’un moyen barbare de régler les salaires ; nous ne l’employons jamais qu’à regret ; car il est toujours pénible pour l’ouvrier de se priver, lui et sa famille, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois quelquefois, pour n’obtenir jamais qu’un salaire inéquitable. L’Association internationale se proposait d’arriver, par l’étude des questions économiques, à des moyens pacifiques de régler la rémunération du travail ; mais les entraves que l’on met à nos études ne sont pas de nature à hâter la solution du problème social, et nous aurons sans doute encore besoin souvent de recourir à la grève pour défendre notre pain. Telles sont les raisons que nous tenions à mettre en lumière. Il est un outre point sur lequel nous désirons nous appesantir.

Si devant la loi nous sommes, vous des juges et nous des accusés, devant les principes nous sommes deux partis, vous le parti de l’ordre à tout prix, le parti de la stabilité, nous le parti réformateur, le parti socialiste. Examinons de bonne foi quel est cet état social que nous sommes coupables de déclarer perfectible ! L’inégalité le ronge, l’insolidarité le tue, des préjugés antisociaux l’étreignent dans leurs mains de fer. Malgré la déclaration des droits de l’homme et les revendications populaires, un instant triomphantes, la volonté de quelques-uns peut faire et fait couler le sang par torrents dans les luttes fratricides de peuple à peuple, qui, ayant les mêmes souffrances, doivent avoir les mêmes aspirations. Les jouissances ne sont que pour le petit nombre, qui les épuise dans ce qu’elles out de plus raffiné ; la masse, la grande masse, languit dans la misère et dans l’ignorance, ici s’agitant sous une oppression implacable, là décimée par la famine, partout croupissant dans les préjugés et les superstitions qui perpétuent son esclavage de fait.

Si nous passons aux détails, nous voyons les opérations de bourse jeter le trouble et l’iniquité, les pachas financiers faisant à leur gré l’abondance ou la disette, semant toujours autour des millions qu’ils entassent, le mensonge, la ruine et la hideuse banqueroute. Dans l’industrie, une concurrence effrénée, faite sur le dos des travailleurs, a rompu tout équilibre entre la production et la consommation. On manque de bras pour le nécessaire, et l’inutile superflu abonde ; tandis que des millions d’enfants pauvres n’ont pas un habillement, l’on étale dans les expositions des châles à des prix fabuleux, qui out coûté plus de dix mille journées de travail. Le salaire de l’ouvrier ne lui donne pas le nécessaire et les sinécures fleurissent autour de lui. L’antiquité est morte d’avoir gardé dans ses flancs la plaie de l’esclavage ; l’ère moderne fera son temps si elle ne tient pas plus compte des souffrances du grand nombre, et si elle persiste à croire que tous doivent travailler et s’imposer des privations pour procurer le luxe à quelques-uns, si elle ne veut pas voir cc qu’il y a d’atroce dans une organisation sociale dont on peut tirer des comparaisons comme celle-ci :

« Si vous voyiez une volée de pigeons s’abattre sur un champ de blé, et si, au lieu de picorer chacun à son gré, quatre-vingt-dix-neuf s’occupaient à amasser le blé en un seul tas, ne prenant pour eux que la paille et les déchets ; s’ils réservaient ce tas, leur travail, pour un seul d’entre eux, souvent le plus faible et le plus mauvais pigeon de toute la volée ; s’ils formaient le cercle, complaisants spectateurs, tout un long hiver, tandis que celui-ci irait se gavant, dévorant, gâchant, jetant à droite et à gauche ; si un autre pigeon plus hardi, plus affamé que les autres, touchait à un seul grain, tous les autres lui volaient dessus, lui arrachaient les plumes, le déchiquetaient en morceaux ; si vous voyiez cela, vous ne verriez vraiment que ce qui est établi et journellement se pratique parmi les hommes. » (Docteur W. Pallet, de l’Université d’Oxford, Extrait du journal la Coopération. Mai 1868)

C’est navrant de vérité ! N’appartient-il pas aux quatre-vingt-dix-neuf celui qui naît dans la misère, formé d’un sang appauvri, quelquefois souffrant de la faim, mal vêtu, mal logé, séparé de sa mère, qui doit le quitter pour aller au travail, croupissant dans la malpropreté, exposé à mille accidents, prenant souvent dès l’enfance le germe des maladies qui le suivront jusqu’au tombeau. Dès qu’il a la moindre force, à huit ans, par exemple, il doit aller au travail dans une atmosphère malsaine, où, exténué , entouré de mauvais traitements et de mauvais exemples, il sera condamné à l’ignorance et poussé à tous les vices. Il atteint l’âge de son adolescence sans que son sort change. A vingt ans, il est forcé de laisser ses parents, qui auraient besoin de lui, pour aller s’abrutir dans les casernes ou mourir sur le champ de bataille, sans savoir pourquoi. S’il revient, il pourra se marier, n’en déplaise au philanthrope anglais Malthus et au ministre français Duchâtel, qui prétendent que les ouvriers n’ont pas besoin de se marier et d’avoir une famille, et que rien ne les oblige à rester sur la terre quand ils ne peuvent pas trouver le moyen de vivre. Il se marie donc ; la misère entre sous son toit, avec la cherté et le chômage, les maladies et les enfants. Alors si, à l’aspect de sa famille qui souffre, il réclame une plus juste rémunération de son travail, on l’enchaine par la faim comme à Preston ; on le fusille comme à la Fosse-Lépine ; on l’emprisonne comme à Bologne ; on le livre à l’état de siège comme en Catalogne ; ou le traine devant les tribunaux comme à Paris…

L’École émancipée, 1926

Ce malheureux gravit son calvaire de douleurs et d’affronts ; son âge mûr est sans souvenirs, il voit la vieillesse avec effroi : s’il est sans famille ou si sa famille est sans ressources, il ira, traité comme un malfaiteur, s’éteindre dans un dépôt de mendicité. Et pourtant cet homme a produit quatre fois plus qu’il n’a consommé. Qu’a donc fait la société de son excédant ? Elle en a fait ….. le centième pigeon. Celui-là entre dans la vie, salué par la joie de tous les siens. Toutes les prévenances et toutes les abondances règnent autour de son riche berceau. Son enfance se passe entre les caresses qu’on lui prodigue et les plaisirs de son âge. Le précepteur ou la pension ouvrent à son intelligence des horizons nouveaux ; s’il est studieux, les lauriers scolaires lui donnent un avant-goût de la gloire. Tous les plaisirs fleurissent sa jeunesse : luxe, jeux, bonne chère, et, disons-le, Fantines à vendre, tout l’appelle, tout l’enivre. Quand il est rassasié de jouissances, ln vie de famille s’ouvre à lui avec toutes ses intimes douceurs. Une obole de sa fortune a envoyé dans les dangers, à sa place, le frère de la fille qu’il a achetée ou séduite ; n’importe! il étalera son rare patriotisme, et les dignités, les titres et les sinécures de pleuvoir! Il voit l’avenir sans appréhension et va poursuivant le rêve de ses ambitions ; n’est-il pas riche ? Et pourtant cet homme n’a rien produit, il n’a fait que jouir des privations de quatre-vingt-dix-neuf de ses frères.

Consultez l’histoire et vous verrez que tout peuple comme toute organisation sociale qui se sont prévalus d’une injustice et n’ont pas voulu entendre la voix de l’austère équité sont entrés en décomposition ; c’est là ce qui nous console, dans notre temps de luxe et de misère, d’autorité et d’esclavage , d’ignorance et d’abaissement des caractères, de pervertissement du sens moral et de marasme, de pouvoir déduire des enseignements du passé que tant qu’un homme pourra mourir de faim à la porte d’un palais où tout regorge, il n’y aura rien de stable dans les institutions humaines. Mettez le doigt sur l’époque actuelle, vous y verrez une haine sourde entre la classe qui veut conserver et la classe qui veut reconquérir ; vous y verrez une recrudescence des superstitions que l’on croyait détruites par le dix-huitième siècle ; vous y verrez l’égoïsme effréné et l’immoralité partout : ce sont là des signes de la décadence ; le sol s’effondre sous vos pas ; prenez-y garde! Une classe qui n’a encore paru sur la scène du monde que pour accomplir quelques grandes justices sociales et qui a été l’opprimée de toutes les époques et de tous les règnes, la classe du travail prétend apporter un élément de régénération ; il serait sage à vous de saluer son avènement rationnel et de la laisser remplir son œuvre d’équité. Un vent de liberté absolue peut seul épurer cette atmosphère chargée d’iniquités et si grosse d’orages pour l’avenir. Au lieu de comprimer, puisque les compressions ne font qu’éclater plus tôt, laissez ceux qui ont foi dans l’avenir établir l’équité sociale ; la confiance renaitra, et nous verrons disparaitre ces symptômes de décadence qui attristent les observateurs. Lorsqu’une classe a perdu la supériorité morale qui l’a faite dominante, elle doit se hâter de s’effacer, si elle ne veut pas être cruelle, parce que la cruauté est le lot ordinaire de tous les pouvoirs qui tombent. Que la bourgeoisie comprenne donc que, puisque ses aspirations ne sont pas assez vastes pour embrasser les besoins de l’époque, elle n’a qu’à se confondre dans la jeune classe qui apporte une régénération plus puissante : l’égalité et la solidarité par la liberté.

Léodile Bera (André Léo)

Ecrivaine et journaliste, Léodile Bera, Léodile Champseix après son mariage, est connue sous son nom de plume : André Léo, les prénoms de ses deux enfants. Un nom de plume masculinisé pour … que ces livres soient publiés 4 ! Dans les dernières années du Second empire, elle est militante politique ; ainsi, en 1868, c’est chez elle qu’est élaboré le programme de la Société de revendication des droits de la femme. Très active durant la Commune, elle est cofondatrice du journal La Sociale, qui parait du 31 mars au 17 mai. Membre de l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, ainsi que du Comité de vigilance des citoyennes de Montmartre, elle participa également à la Commission mise en place « pour organiser et surveiller l’enseignement dans les écoles de filles ». Sur la vie, l’œuvre et l’action de Léodile Bera – André Léo, outre l’inévitable Maitron, on peut se rapprocher de l’association André Léo.

L’appel « au travailleur des campagnes » a été publié dans La Commune le 10 avril et repris dans La Sociale du 3 mai. Imprimé à 100 000 exemplaires par l’Imprimerie nationale, il a aussi été envoyé par ballons vers la province. Signé « Les travailleurs de Paris », il est l’œuvre d’André Léo.

Au travailleur des campagnes

Frère, on te trompe. Nos intérêts sont les mêmes. Ce que je demande, tu le veux aussi ; l’affranchissement que je réclame, c’est le tien. Qu’importe si c’est à la ville ou à la campagne que le pain, le vêtement, l’abri, le secours, manquent à celui qui produit toute la richesse de ce monde ? Qu’importe que l’oppresseur ait nom : gros propriétaire ou industriel ? Chez toi, comme chez nous, la journée est longue et rude, et ne rapporte pas même ce qu’il faut aux besoins du corps. A toi comme à moi, la liberté, le loisir, la vie de l’esprit et du cœur manquent. Nous sommes encore et toujours, toi et moi, les vassaux de la misère.

Voilà près d’un siècle, paysan, pauvre journalier, qu’on te répète que la propriété est le fruit sacré du travail, et que tu le crois. Mais ouvre donc les yeux et regarde autour de toi ; regarde toi-même, et tu verras que c’est un mensonge. Te voilà vieux ; tu as toujours travaillé ; tous tes jours se sont passés, la bêche ou la faucille à la main, de l’aube à la nuit, et tu n’es pas riche cependant, et tu n’as même pas un morceau de pain pour ta vieillesse. Tous tes gains ont passé à élever des enfants, que la conscription va te prendre, ou qui, se mariant à leur tour, mèneront la vie de bête de somme que tu as menée, et finiront comme tu vas finir, misérablement, car la vigueur de tes membres s’étant épuisée, tu ne trouveras guère plus de travail ; tu chagrineras tes enfants du poids de ta vieillesse et te verras bientôt obligé, le bissac sur le dos, et courbant ta tête, d’aller mendier, de porte en porte, l’aumône méprisante et sèche.

Cela n’est pas juste, frère paysan, ne le sens-tu pas ? Tu vois donc bien que l’on te trompe ; car s’il était vrai que la propriété était le fruit du travail, tu serais propriétaire, toi qui as tant travaillé. Tu posséderais cette petite maison, avec un jardin et un enclos, qui a été le rêve, le but, la passion de toute ta vie, mais qu’il t’ été impossible d’acquérir – ou que tu n’as acquise peut-être, malheureux, qu’en contractant une dette qui t’épuise, te ronge et va forcer tes enfants à vendre, aussitôt que tu seras mort, peut-être avant, ce toit qui t’a déjà tant coûté. Non, frère, le travail ne donne pas la propriété. Elle se transmet par hasard ou se gagne par ruse. Les riches sont des oisifs ; les travailleurs sont des pauvres, – et restent pauvres. C’est la règle, le reste n’est que l’exception.

Cela n’est pas juste. Et voilà pourquoi Paris, – que tu accuses sur la foi de gens intéressés à te tromper, – voilà pourquoi Paris s’agite, réclame, se soulève, et veut changer les lois qui donnent tout pouvoir aux riches sur les travailleurs.

Paris veut que le fils du paysan soit aussi instruit que le fils du riche, et pour rien, attendu que la science humaine est le bien de tous les hommes, et n’est pas moins utile pour se conduire dans la vie que les yeux pour voir.

Paris veut qu’il n’y ait plus de roi qui reçoive 30 millions de l’argent du peuple et qui engraisse de plus sa famille et ses favoris ; Paris veut que cette grosse dépense n’étant plus à faire, l’impôt diminue grandement.

Paris demande qu’il n’y ait plus de fonctions payées 20 000, 30 000, 100 000 fr. – donnant à manger à un homme, en une seule année, la fortune de plusieurs familles ; et qu’avec cette économie, on établisse des asiles pour la vieillesse des travailleurs.

Paris demande que tout homme qui n’est pas propriétaire ne paie pas un sou d’impôt ; que celui qui ne possède qu’une maison et son jardin ne paie rien encore ; que les petites fortunes soient imposées légèrement, et que tout le poids de l’impôt tombe sur les richards.

Paris demande que ce soient les députés, les sénateurs et les bonapartistes, auteurs de la guerre, qui paient les cinq milliards à la Prusse, et qu’on vende pour cela leurs propriétés, avec ce qu’on appelle les biens de la couronne, dont il n’est plus besoin en France.

Paris demande que la justice ne coûte plus rien à ceux qui en ont besoin, et que ce soit le peuple lui-même qui choisisse les juges, parmi les honnêtes gens du canton.

Paris veut enfin, – écoute bien ceci, – travailleur des campagnes, pauvre journalier, petit propriétaire que ronge l’usure, bordier, métayer, fermier, vous tous qui semez, récoltez, suez, pour que le plus clair de vos produits aille à quelqu’un qui ne fait rien; ce que Paris veut, en fin de compte, c’est la terre au paysan, l’outil à l’ouvrier, le travail pour tous.

La guerre que fait Paris en ce moment, c’est la guerre à l’usure, au mensonge et à la paresse. On vous dit : les Parisiens, les socialistes, sont des partageux. – Eh! bonnes gens, ne voyez-vous pas qui vous dit cela ? Ne sont-ils pas des partageux, ceux qui, ne faisant rien, vivent grassement du travail des autres ? N’avez-vous jamais entendu les voleurs, pour donner le change, crier au voleur ? Et détalé tandis qu’on arrête le volé ? Oui, les fruits de la terre à ceux qui la cultivent. A chacun le sien ; le travail pour tous. Plus de très riches, ni de très pauvres. Plus de travail sans repos, plus de repos sans travail. Cela se peut ; car il vaudrait mieux ne croire à rien que de croire que la justice ne soit pas possible. Il ne faut pour cela que de bonnes lois, qui se feront quand les travailleurs cesseront de vouloir être dupé par les oisifs. Et dans ce temps-là, croyez-le bien, frères cultivateurs, les fores et les marchés seront meilleurs pour qui produit le blé et la viande, et plus abondants pour tous, qu’ils ne furent jamais sous aucun empereur ou roi. Car alors, le travailleur sera fort et bien nourri, et le travail sera libre des gros impôts, des patentes et des redevances, que la grande Révolution n’a pas toutes emportées, comme il paraît bien.

Donc, habitants des campagnes, vous le voyez, la cause de Paris est la vôtre, et c’est pour vous qu’il travaille, en même temps que pour l’ouvrier. Ces généraux qui l’attaquent en ce moment, ce sont des généraux qui ont trahi la France. Ces députés, que vous avez nommés sans les connaître, veulent ramener Henri V. Si Paris tombe, le joug de la misère restera sur votre cou et passera sur celui de vos enfants. Aidez-le donc à triompher, et, quoi qu’il arrive, rappelez-vous bien ces paroles – car il y aura des révolutions dans le monde jusqu’à ce qu’elles soient accomplies : La terre au paysan, l’outil à l’ouvrier, le travail pour tous.

Les travailleurs de Paris.

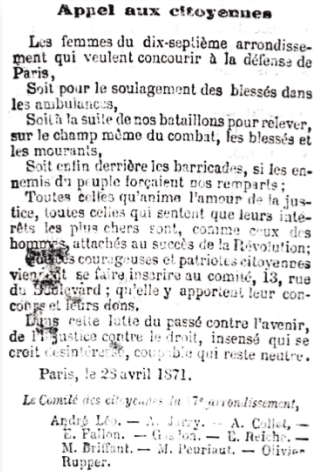

L’article qui suit est paru dans quatre journaux, entre le 12 et le 14 avril : La Sociale, Le Cri du peuple, Le Rappel et La Commune. André Léo défend la participation active des femmes à la défense militaire de Paris, de la Commune.

Toutes avec tous

Pendant le premier siège qu’a soutenu Paris contre un ennemi moins barbare, l’élan de la population pour la défense nationale fut, on le sait, d’une vivacité, d’un enthousiasme, qui donnèrent bien du mal à M. Trochu. Les femmes, naturellement, y participèrent comme les hommes, et je reçus de nombre d’entre elles des lettres qui m’exprimaient ardemment le désir de combattre, l’arme à la main, pour la défense de leur ville et de leur patrie. Les défenseurs alors ne manquaient pas dans Paris. Il n’y en avait que trop, hélas ! témoins les mobiles. On arrêtait les enrôlements dans la garde nationale, et l’on consacrait à tempérer son ardeur toute l’énergie qu’on aurait pu employer à vaincre. Nul besoin ne se faisait donc sentir d’une légion de femmes, et j’engageai mes correspondantes à réserver pour la lutte suprême, pour la bataille des rues contre l’ennemi, si elle avait lieu, le courage qui les animait. Malgré tout parurent, bientôt après, les affiches vertes faisant appel aux Amazones de la Seine, et les mêmes journaux qui célèbrent à l’occasion l’héroïsme de Jeanne Hachette, criblèrent de traits sarcastiques une telle idée. Elle manquait, en effet, de tact et d’opportunité. A moins de parti pris, il faut reconnaître que tout grand intérêt excite les mêmes sentiments dans tout cœur humain, et qu’à moins d’être de simples phénomènes négatifs, les femmes doivent ressentir forcément en de telles crises les mêmes passions que les hommes.

cosigné par André Léo

Bien aveugles les démocrates qui nient ce fait et n’en tiennent pas compte. C’est par les femmes surtout que jusqu’ici la démocratie a été vaincue, et la démocratie ne triomphera qu’avec elles. Au temps où nous sommes, c’est l’idée plus que la force du bras qui gagne les batailles. Tout être humain a l’instinct de conservation et ce n’est pas la hache qui surmonte cet instinct, mais une passion supérieure. Or les femmes parisiennes ont à l’heure actuelle cette passion. Il ne s’agit plus aujourd’hui de la défense nationale ; mais – au lieu de se rétrécir, le champ de bataille s’est agrandi, il s’agit de défense humanitaire, des droits de la liberté. Maintenant, le sort du droit en ce monde est lié au sort de Paris. Maintenant, le concours des femmes devient nécessaire. A elles de donner le signal d’un de ces élans sublimes qui emportent toute hésitation et toute résistance. On les voit anxieuses, enthousiastes, ardentes, l’âme attachée aux péripéties du combat, l’œil plus rempli de feu que de larmes, se donner tout entières (les femmes du peuple surtout) à la grande cause de Paris. Qu’elles entrent donc d’action dans la lutte autant qu’elles y sont de cœur. Beaucoup le désirent et beaucoup le peuvent. Louise Michel, Mme de Rochebrune, bien d’autres ont déjà donné l’exemple et font l’orgueil et l’admiration de leurs frères d’armes, dont elles doublent l’ardeur. Quand les filles, les femmes, les mères, combattront à côté de leurs fils, de leurs maris, de leurs pères, Paris n’aura plus la passion de la liberté, il en aura le délire. Et ces soldats que l’on trompe à force de calomnies seront bien forcés de reconnaître que ce qu’ils ont en face d’eux n’est pas un parti de factieux, mais un peuple entier dont la conscience, soulevée contre l’oppression ignoble, crie par la voix de ses femmes aussi bien que de ses hommes : Mort ou liberté !

Toutes les femmes, cependant, ne peuvent alléger, en la partageant, la tâche des combattants ; mais toutes, sauf la jeune mère qui veille sur ses berceaux, peuvent donner leur concours actif à la lutte héroïque de nos bataillons. Les hommes qui supportent, en face de la mort, de si grandes fatigues sont mal nourris et mal secourus. Les soins aux blessés ne sont ni assez prompts ni assez abondants, l’alimentation est des plus insuffisantes. J’ai vu à la porte Maillot un bataillon, qui avait passé trois jours en batailles hors des remparts, ne recevoir pour nourriture que du pain et du lard cru. Il y a là des restaurants ; mais en tout temps et partout le restaurant, pour la bourse, c’est l’ennemi. N’est-il pas lamentable que ces braves, dont l’héroïsme excite notre admiration et a droit de notre part à tant de reconnaissance, manquent ainsi du nécessaire à nos portes ? Et en est-il une de celles dont le cœur bat qui ne s’honorera de les servir ? Non, les femmes sont remplies de bonne volonté et d’ardeur. La plupart souffrent de leur inaction. L’organisation seule manque. Que le général Cluseret ouvre donc immédiatement trois registres sous ces titres : Action armée, Postes de secours aux blessés, Fourneaux ambulants. Les femmes s’inscriront en foule, heureuses d’utiliser la sainte fièvre qui brûle leurs cœurs. Et le petit historien qui s’attaque à la grande ville sera forcé d’ajouter à ses chapitres d’histoire cet alinéa : « Il y eut alors dans Paris une telle frénésie pour la liberté, le droit, la justice, que les femmes combattirent avec les hommes, et qu’il se trouva, dans cette ville de deux millions d’âmes, assez de force morale et d’énergie pour balancer le reste de la France et vaincre l’effort matériel de deux armées. »

Le troisième texte est paru dans La Sociale du 6 mai 1871. Il rappelle, à travers l’accueil fait à neuf femmes se mettant au service de la défense de la Commune, que l’égalité femmes-hommes est un combat permanent ! La lecture du récit montre qu’André Léo était une des neuf femmes, et sans doute la déléguée qui est mentionnée.

Aventures de neuf ambulancières à la recherche d’un poste de dévouement

Dans chaque arrondissement de Paris, on le sait, des groupes de citoyennes dévouées et courageuses se sont formées pour aider à la défense de Paris. Les unes s’occupent de préparer à nos combattants, généralement très mal nourris, des aliments chauds et sains; les autres vont sur le champ de bataille porter aux blessés et aux mourants des soins immédiats ; d’autres enfin, les mêmes pour la plupart s’inscrivent pour se porter – s’il y a lieu – derrière les barricades, afin d’y protester par leur présence contre la violation de la cité par une armée de bandits, et afin de doubler, par leur nombre et leur courage les forces des combattants – le bras étant assez fort quand le cœur est ferme. On sait aussi, d’autre part, qu’il y a dans Paris un très grand nombre de républicains, très forts en logique, et que cet amour des femmes pour la République indigne et désole. Les faits de ce genre, que l’histoire, à d’autres époques, enregistre comme héroïques, leur semblent admirables dans le passé, mais tout à fait inconvenants et ridicules aujourd’hui.

Ceci posé, le récit commence :

Un groupe de citoyennes du 17ème arrondissement, munies d’une commission de la municipalité, portant la croix rouge, et conduites par une déléguée du comité, franchirent, le 2 mai, la porte de Clichy et se rendirent près du commandant du 34ème bataillon pour lui offrir leurs services. Convenablement accueillies, quatre d’entre elles restèrent à ce poste, où l’on jugea qu’un plus grand nombre n’était pas nécessaire, et les autres reprirent leur marche pour se rendre à Levallois. Le chemin qu’elles suivaient côtoyait quelques batteries, d’où l’on tirait de temps en temps. Bien qu’il y eût ce jour-là un ralentissement marqué des hostilités, plusieurs fois, devant ces batteries, des balles sifflèrent à leurs oreilles et firent voler quelques éclats de pierre en frappant contre les murs. Pas une de ces citoyennes ne montra de crainte ; à peine pressèrent-elles le pas, et celle qui les conduisait put s’assurer qu’elles n’avaient point, en s’engageant, trop présumé de leur courage. A Levallois, le commandant s’efforçant d’être poli, ne marqua guère que de l’indifférence pour la mission des Républicaines. Les ambulances, les blessés, il ne savait pas, il ne s’occupait pas de ces choses-là. Il y avait bien quelque part une directrice d’ambulances, nommée par la Commune, et le chirurgien-major, mais où ?… C’était aux voyageuses de chercher à le savoir. De renseignements en renseignements, d’étapes en étapes, elles firent inutilement beaucoup de chemin, et aboutirent enfin à Neuilly, à l’état-major du général Dombrowski. C’est là que le sens de ces hésitations, de ces fins de non-recevoir, s’accusa enfin nettement.

A l’ambulance, un chirurgien polonais, déployant une amabilité suspecte, conduit les ambulancières, en leur affirmant que le général sera charmé de les voir. Or, est-il vrai qu’un ordre avait paru la veille proscrivant la présence des femmes aux ambulances. Au seuil de l’habitation du général, les citoyennes rencontrent un homme galonné, entouré d’autres officiers. Parlé-je au général Dombrowski, demanda la déléguée. L’homme galonné a le sentiment de son importance, il ne répond pas à cette question, et n’en prend pas moins le droit de décider sur la demande qui lui est soumise. Il renvoie les citoyennes au Palais de l’Industrie. Nous marchons depuis quatre heures, lui répond la déléguée. Nous sommes sur le lieu où on a besoin de nos services ; on parle d’un engagement pour cette nuit. Mission nous est donnée par un comité reconnu, et par la municipalité de notre arrondissement. Tant de formalités et d’obstacles sont plus qu’inutiles. Paris, la révolution, ont-ils donc à leur service trop de dévouements ? Nouveau refus, plus formel, de l’officier supérieur, qui se retire. Un jeune officier, encouragé par la sécheresse de son supérieur, se croit le droit d’impertinence, et adresse aux citoyennes une plaisanterie de mauvais goût. Il s’attire cette réponse qu’en venant au milieu des défenseurs de Paris, elles avaient cru s’adresser à des hommes sérieux.

Ils étaient là, en effet, les hommes sérieux, mais seulement dans la foule des gardes nationaux qui assistaient d’un air indigné à ce colloque.

— Citoyenne, dit l’un d’eux à la déléguée, venez, il y a là d’autres citoyennes à qui vous devez parler.

Elle le suit. A deux pas de là, dans une petite chambre au rez-de-chaussée, trois femmes sont occupées à préparer leur repas. On se reconnaît et des exclamations joyeuses retentissent. Une de ces femmes est Louise Michel. Elle a quitté Issy quand l’attaque est devenue plus vive à Neuilly. Son costume n’a plus rien que de féminin.

— Qu’avez-vous fait de votre fusil ?

— Oh ! il n’était pas à moi.

— Et l’on ne pouvait en fournir un à celle de qui l’on a dit qu’elle était le meilleur des combattants d’Issy ?

— Ah ! si l’on me permettait seulement de secourir nos blessés ! Mais vous ne sauriez croire que d’obstacles, que de taquineries, que d’hostilité !…

au congrès de la paix, en 1871

Le même garde national revient en courant.

— Citoyenne ! on chasse vos compagnes ; on les emmène!

Oui, ces femmes venues pour servir, au péril de leur vie, la Révolution et ses défenseurs, on les faisait reconduire par des hommes armés, comme des coupables. Leur indignation était vive, profonde. Naïvement, elles se croyaient humiliées d’un pareil traitement, sans réfléchir que l’odieux et l’humiliation n’en revenaient qu’à ceux qui l’avaient ordonné. Les soldats comprenaient mieux.

— Citoyennes, c’est nous qui sommes honteux. Mais nous sommes forcés d’obéir.

— Tenez, ne me dites pas votre numéro, ça ne vous ferait pas honneur.

Nous demandons le nom du chef qui avait donné cet ordre.

— Son nom, nous ne le savons pas, c’est le prévôt de l’état-major de… Nous allons être mitraillés tout à l’heure, et beaucoup d’entre nous, sans doute, souffriront faute de secours.

Et tout le long de l’avenue, interpellant leurs camarades:

— Dites donc, vous autres, voilà de braves citoyennes qui venaient pour vous secourir, et voilà comment elles sont reçues.

Et l’indignation était partout la même. Aux portes, les geôliers et leurs prisonnières se séparèrent en échangeant de cordiales poignées de main. Ailleurs aussi bien qu’à Neuilly, dans tout ce voyage aux avant-postes, nous avons pu constater ce double sentiment très marqué: du côté des officiers et des chirurgiens, sauf exception, une absence de sympathie, qui varie de la sécheresse à l’insulte; du côté des gardes nationaux, un respect, une fraternité, mêlés souvent à une émotion sincère. Ces braves, qui eux se battent obscurément pour leur foi, sans ambition et sans récompense, croient au dévouement et l’honorent. Nous en avons recueilli des preuves touchantes: en passant près d’une batterie, dans un chemin où sifflaient les balles:

— Ah! citoyennes, c’est beau, c’est bien ce que vous faites là!

Et l’honnête figure de celui qui parlait ainsi était éclairée de cette expression qui dit plus que la parole. En effet, pour le citoyen qui défend son droit et son foyer, la présence de la femme est une joie, une force. Elle double son courage et son enthousiasme, en lui apportant ces soins matériels, ce secours moral dont il se sent parfois cruellement privé. La femme au champ de bataille, dans la guerre pour le droit, c’est la certitude dans la foi; c’est l’âme de la cité disant au soldat: Je suis avec toi. Tu fais bien. En somme, et malgré l’insulte brutale faite à nos enrôlées du dévouement, l’impression que nous avons rapportée de cette excursion est profondément heureuse car, à côté de cet esprit bourgeois et autoritaire, si étroit et si mesquin, qui se trouve encore malheureusement chez beaucoup de chefs, éclate chez nos soldats-citoyens le sentiment vif, élevé, profond de la vie nouvelle. Ils croient, eux, aux grandes forces qui sauvent le monde, et les acclament au lieu de les proscrire. Ils sentent le droit de tous dans leur droit, ils sentent que la Révolution actuelle est l’expansion des facultés ardentes et généreuses, trop longtemps comprimées, et qu’ils s’indignent de voir comprimer encore. Le peuple, enfin, est prêt pour les destinées. Tandis que la plupart des chefs ne sont encore que… des militaires, les soldats sont bien des citoyens.

Notes:

- Eugène Varlin, ouvrier relieur 1839-1871. Écrits rassemblés et présentés par Michèle Audin ; Editions Libertalia, 2019. ↩

- Aujourd’hui retraité, Jean-Yves Lesage était, au moment de ce débat, ouvrier d’imprimerie et membre du Syndicat général du Livre et de la communication écrite (SGLCE-CGT). Pour Les utopiques, il a écrit avec Guillaume Goutte « Quand le syndicalisme rassemblé divise la CGT » (Les utopiques n°4, février 2017) ↩

- Lors de ce deuxième procès de l’AIT, 9 prévenus sont cités : Varlin (Louis-Eugène), relieur ; Malon (Benoît), teinturier ; Humbert (Jean-Baptiste), tailleur de cristaux ; Granjon (Léopold-Auguste) , brossier ; Bourdon (Antoine-Marie), graveur sur métaux ; Charbonneau (Pierre), menuisier en meubles sculptés ; Combault (Amédée-Benjamin-Alexandre ). bijoutier ; Landrin (Emile), ciseleur ; Mollin (Gabriel), doreur sur métaux. ↩

- Parmi les œuvres rééditées : La Femme et les mœurs, Editions Le Lérot, 1990 ; Un mariage scandaleux, Association des publications chauvinoises, 2000 ; Légendes corréziennes, Editions PyréMonde, 2012 ; La Guerre sociale, Editions Le Passager clandestin, 2010 ; Coupons le câble, Éditions Dittmar, 2012. ↩