Il y a trente ans, à l’automne 1986, un projet de réforme de l’université, le « projet Devaquet » du nom du secrétaire d’Etat de l’époque à l’Enseignement supérieur et à la recherche, provoquait une mobilisation sans précédent depuis les « années 1968 ». Nous ne revenons pas ici sur le contenu précis du projet de réforme ni sur l’évènement qui fait l’objet à l’occasion des commémorations d’initiatives diverses : ateliers archives et mémoires étudiantes, projection-débats, rencontres et cérémonie en l’honneur du jeune Malik Oussékine frappé à mort par les forces de police (voir les annonces et liens après l’article) mais sur deux aspects qui rélèvent de nos préoccupations : la forme de la lutte, et la question des alternatives « en positif » à une réforme gouvernementale.

Une lutte autoorganisée

Le mouvement de 1986 est marqué par la volonté de la masse de jeunes mobilisés de conserver une indépendance, conduisant à la formation d’une coordination nationale de délégués élus dans chaque université. Cette forme « d’autoorganisation » n’est pas une nouveauté, elle fait partie du répertoire d’action collectif lycéen et étudiant depuis l’après 1968. Toutefois – ce qui tranche avec le passé (mais aussi avec certaines autres mobilisations ultérieures) c’est que l’ensemble des organisations, syndicales, politiques, reconnaissent la légitimité totale de la coordination. Cela est dû – ce qui peut apparaître paradoxal – à ce qui est d’abord revendiqué comme « apolitisme » lié à la force du nombre. La force du nombre, elle se manifeste quand la quasi totalité des universités et les deux tiers des lycées sont en grève, quand 1500 manifestations sont comptabilisées par le gouvernement réunissant – chiffre officiel – 2 400 000 manifestants en moins d’un mois.

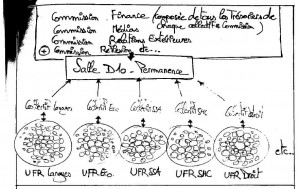

Schéma d’organisation des commissions et du mouvement à Nanterre. Gazette de Nanterre 17 décembre 1986. Fonds Sorbonne(s) nouvelle(s) Cité des mémoires étudiantes

Derrière cet « apolitisme », en réalité une volonté farouche d’indépendance vis-à-vis des partis et syndicats qui, il convient de le rappeler, n’ont qu’un peu plus d’un millier de militants actifs (on ne parle pas ici des adhérents qui n’ont qu’une carte en poche) dans les universités à l’orée de la mobilisation. Cela n’empêche pas, loin de là, un rapport ambigu de défiance/confiance puisque dans les comités de grève comme à la coordination nationale la présence des militants est importante – la majorité des délégués de la coordination nationale est membre d’un syndicat ou d’un parti. La masse ne l’ignore pas, elle admet que ces militants (qui ont préparé le terrain plusieurs semaines durant) sont compétents, « savent y faire ». Mais la condition de cet amalgame, c’est que les représentants respectent les mandats, rendent compte aux assemblées générales, aux comités de grève, ne mènent pas de contacts ou de négociations autres que celles décidées par les AG et la coordination. Cela n’exclut certes pas les problèmes, les tentations de passer outre, mais dans l’ensemble cela fonctionne d’autant plus que de manière systématique les courants syndicaux et politiques partisans de l’auto-organisation y veillent, et que les autres – de gré ou de force – sont contraints d’accepter pour ne pas être mis à l’écart et c’est dans ces conditions que la question des rencontres avec les pouvoirs publics a été abordée.

Une revendication autolimitée.

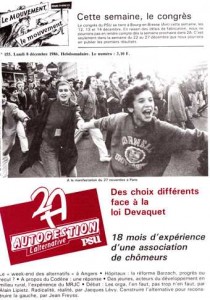

L’objectif limité permettait un consensus pour construire un rapport de forces. Le mouvement de grève est bref: du 17 novembre au 3 décembre. Le mouvement est fort, on l’a vu. Le mouvement a gagné sur sa revendication, ; le retrait du projet ! Il ne s’agissait pas pour autant de « défendre l’université telle qu’elle est »[1]. Partout, les commissions d’analyse du projet sont passées du stade du commentaire critique à une réflexion plus approfondie, de propositions – comme ce fut le cas en 68 –. Ces commissions ont énormément travaillé au cours de la grève elle-même, se nourrissant en grande partie à la fois des éléments, analyses, chiffres que les organisations, les militants, les élus apportaient et de l’expérience vécue et idées portées par les étudiants mis en mouvement. La repression policière a politisé les étudiants confrontés à l’appareil d’Etat, et en quelques jours l’on passe de l’apolitisme revendiqué initial à des revendications antigouvernementales, de la simple opposition aux mesures sélectives à une remise en cause de l’université telle qu’elle est. Toutefois entre ce travail à la base et les AG ou la coordination nationale, un véritable hiatus existait : il en était peu fait état. Il est vrai que le préalable à toute réforme était le retrait du projet, et dans le mouvement lui-même, assez bref, moins de quatre semaines, la préoccupation essentielle de la coordination était d’organiser l’action immédiate. Cela n’a pas empêché que ces préoccupations de « faire des choix différents face à la loi Devaquet »[2] transparaissent en termes de principes généraux de ce que pourrait être une alternative dans les motions des coordinations des 2 et 6 décembre 1986. La dernière coordination du 11 décembre 1986 qui, le retrait ayant été obtenu, se dissolvait, mettait en place pour ce faire un processus « d’Etats généraux ».

L’objectif limité permettait un consensus pour construire un rapport de forces. Le mouvement de grève est bref: du 17 novembre au 3 décembre. Le mouvement est fort, on l’a vu. Le mouvement a gagné sur sa revendication, ; le retrait du projet ! Il ne s’agissait pas pour autant de « défendre l’université telle qu’elle est »[1]. Partout, les commissions d’analyse du projet sont passées du stade du commentaire critique à une réflexion plus approfondie, de propositions – comme ce fut le cas en 68 –. Ces commissions ont énormément travaillé au cours de la grève elle-même, se nourrissant en grande partie à la fois des éléments, analyses, chiffres que les organisations, les militants, les élus apportaient et de l’expérience vécue et idées portées par les étudiants mis en mouvement. La repression policière a politisé les étudiants confrontés à l’appareil d’Etat, et en quelques jours l’on passe de l’apolitisme revendiqué initial à des revendications antigouvernementales, de la simple opposition aux mesures sélectives à une remise en cause de l’université telle qu’elle est. Toutefois entre ce travail à la base et les AG ou la coordination nationale, un véritable hiatus existait : il en était peu fait état. Il est vrai que le préalable à toute réforme était le retrait du projet, et dans le mouvement lui-même, assez bref, moins de quatre semaines, la préoccupation essentielle de la coordination était d’organiser l’action immédiate. Cela n’a pas empêché que ces préoccupations de « faire des choix différents face à la loi Devaquet »[2] transparaissent en termes de principes généraux de ce que pourrait être une alternative dans les motions des coordinations des 2 et 6 décembre 1986. La dernière coordination du 11 décembre 1986 qui, le retrait ayant été obtenu, se dissolvait, mettait en place pour ce faire un processus « d’Etats généraux ».

« 3) la coordination nationale propose la réunion d’états \généraux courant mars 1987 préparés localement dans des formes à définir dans chaque université, grandes écoles et écoles ne relevant pas du ministère de l’Éducation nationale. La base minimale de discussion pour les états généraux est constituée par les dix points votés à la dernière assemblée générale de la coordination nationale. Aucune concertation au nom de tout le mouvement étudiant n’est possible avant les 1tats généraux. Les états généraux nationaux se réservent la possibilité de préparer des états généraux européens. Ce seront des états généraux de l’enseignement supérieur. » Il est clair que pour nous tout n’est pas fini, et si ça recommence on ne repartira pas de zéro ».

Portée et limites d’un mouvement autogéré

Entre la fin de la grève en décembre et les états généraux du 22 mars, ce ne sont plus des assemblées de centaines ou de milliers d’étudiants qui se réunissent. La grève est finie, les cours ont repris. Pour aller « de la défense de valeurs à celle d’un projet »[3], au total environ 15 000 personnes ont participé aux discussions et préparatifs. C’est peu si l’on compare à la grève générale, mais beaucoup si on compare avec les forces militantes initiales d’octobre 1986. Insuffisant en tous cas pour que le travail effectué dans les commissions puis en plénière – un programme de propositions alternatives – suscite une mobilisation pour sa réalisation, insuffisant pour peser dans le sens d’une restructuration du mouvement étudiant qui a conservé après 1986 ses mêmes contours, recrutement important en plus, avec des organisations en concurrence tentant de jouer chacune sa carte et de tirer séparément des bénéfices. Toutefois les trajectoires de nombre d’individus marqués par ce mouvement indiquent que quelque chose s’est passé, plus lentement qu’espéré, mais sûrement. Il y eut tout de suite des coordinations dans les mouvements touchant des travailleurs qualifiés (grève SNCF de décembre 1986, coordination instituteurs, coordination infirmières en 1989…). En 1995, dix ans après, puis dans les batailles ultérieures, dans la construction d’équipes syndicales l’on rencontre de manière importante cette cohorte qui a fait ses armes dans les universités en 1986, portant malgré tout de nouvelles manières d’agir, avec un répertoire d’action renouvelé et étendu.

Pour aller plus loin

Un dossier 1986-2016, les 30 ans du mouvement contre le projet de réforme Devaquet sur le site du Germe, avec chronologie, bibliographie, analyses, documents, textes de la coordination nationale…

Initiatives

Les 17, 18 et 19 novembre : La Cité des mémoires étudiantes consacre ses 8èmes « Journées archives et mémoires étudiantes » au rapport des syndicats avec les assemblées générales avec des études de cas (Nanterre, Dijon, Villetaneuse, Strasbourg…) programme en pdf

1er décembre: projection-débat de Devaquet si tu savais au cinéma « L’Ecran » à Saint-Denis, avec « Sciences pop » de Saint Denis.

3 décembre: à l’initiative de l’AAUNEF, de la Cité des mémoires étudiantes et du Germe: « Devaquet si tu savais », table ronde suivie d’un rencontre autour d’un pot.

6 décembre: En mémoire de Malik Oussékine rue Monsieur le Prince devant la plaque.

[1] Sur les problèmes des politiques autogestionnaires dans les mouvements étudiants, voir : Robi Morder et Jean-Luc Primon « Pouvoirs étudiant et lycéen dans les années 70, Autogestion hier, aujourd’hui, demain, Syllepse, Paris, 2010 ; Jean-Philippe Legois « L’autogestion universitaire en mai-juin 1968: portée et limite, discours et pratiques » et Robi Morder « Autogestion et autogestionnaires dans les mouvements étudiants et lycéens », dans Autogestion la dernière utopie, Publications de la Sorbonne, Paris, 2003.

[2]Voir publication du PSU, 8 décembre 1986.

[3] texte publié dans la Gazette de Nanterre en mars 1987