L’automat ion peut-elle permettre la liberté? C’est à cette question que répondait l’article d’Yvon Bourdet que nous publions aujourd’hui. La révolution technologique, écrivait-il à l’instar de Pierre Naville (Vers l’automatisme social ?, 1963, rééd. Syllepse, 2016), «ouvre les possibilités d’un accroissement des moyens de production et d’autodétermination et [permet] d’adjoindre à la critique du Capital, celle des […] labyrinthes […] qui entretiennent la coupure de classe de la société ». Il faut, bien entendu pour que cette révolution débouche sur une révolution émancipatrice que les mouvements sociaux intègrent ces nouvelles données dans leurs programmes et dans leurs pratiques et qu’ils s’emparent des leviers de commande.

ion peut-elle permettre la liberté? C’est à cette question que répondait l’article d’Yvon Bourdet que nous publions aujourd’hui. La révolution technologique, écrivait-il à l’instar de Pierre Naville (Vers l’automatisme social ?, 1963, rééd. Syllepse, 2016), «ouvre les possibilités d’un accroissement des moyens de production et d’autodétermination et [permet] d’adjoindre à la critique du Capital, celle des […] labyrinthes […] qui entretiennent la coupure de classe de la société ». Il faut, bien entendu pour que cette révolution débouche sur une révolution émancipatrice que les mouvements sociaux intègrent ces nouvelles données dans leurs programmes et dans leurs pratiques et qu’ils s’emparent des leviers de commande.

Si l’automation, insiste Yvon Bourdet, peut contribuer, « en théorie » à la liberté, « les structures dominantes peuvent [en] fausser les mécanismes à leur profit » et empêcher « un bon usage démocratique » de cet « outil-mystère » à même de « saper la structure hiérarchique ».

L’auteur évoque des régulations nouvelles où systèmes techniques et systèmes sociaux fonctionneraient à la fois en autonomie et en coopération. « C’est le socialisme de l’avenir », écrivait Pierre Naville à la veille de Mai 68. A condition de se saisir des changements, une liberté nouvelle est possible. C’était vrai en 1963, ça l’était encore en 1982, ça l’est encore plus en 2016.

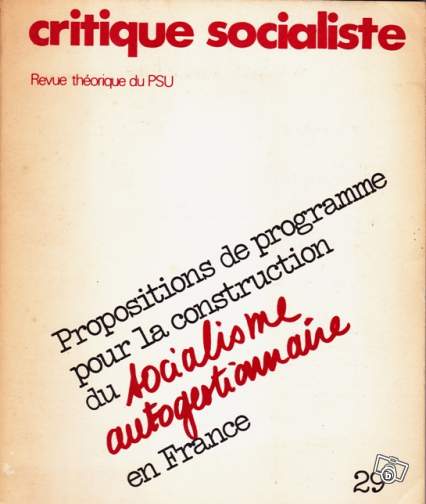

Première partie d’un article d’Yvon Bourdet paru dans Critique socialiste (revue du Parti socialiste unifié), n° 42, 1er trimestre 1982.

Le monde évolue selon ses lois, mais l’action humaine introduit des transformations de plus en plus importantes, au cours de l’Histoire. Le développement de l’action des hommes est relatif à l’invention d’outils et de machines.

Les outils furent d’abord des objets qui prolongeaient, amplifiaient ou affinaient le travail de la main et conservaient donc à l’action humaine un caractère individuel. La captation des forces de la nature (moulins et machines cybernétiques) a ouvert les immenses possibilités du travail collectif. En un siècle, la puissance technologique s’est accrue davantage qu’au cours des millénaires précédents.

La question qui se pose est celle des rapports entre cet accroissement de puissance et la qualité de la vie. En d’autres termes, tout développement quantitatif de la science et des techniques est-il, ipso facto, un progrès humain ? On l’a cru pendant longtemps, surtout au 19e siècle et au début du 20e, jusqu’à Hiroshima. Brusquement l’homme prométhéen (qui se croyait capable, selon la formule de Descartes, de devenir maître et possesseur de la nature) devient Épiméthée. Par la médiation, ici, de Pandore, là, d’Ève, les malheurs se répandent sur l’humanité, fruits amers de l’arbre d’une science capable de tuer tous les hommes en quelques instants.

Dès lors, ce qu’on appelait « le progrès » linéaire des sciences et des techniques, au lieu d’être automatiquement valorisé, fait problème. Aussitôt, d’autres valeurs du passé reprennent une place éminente : des penseurs, des artistes, au cours des siècles, ont atteint une sorte d’absolu par des chefs-d’œuvre indépassables. Quel est « l’avenir de la science ? » On ne peut le prédire aujourd’hui, mais ce qu’on sait déjà, c’est que la science ne peut prescrire le « Que faire ? », que la perception du Bien et celle du Beau sont indépendantes et d’autant plus nécessaires que l’accroissement de la puissance ne s’est pas accompagnée de celle de la sagesse. Cette situation est d’autant plus dramatique que les conséquences de la praxis peuvent, maintenant, atteindre le désastre universel ; pour le moment, nous n’avons atteint le potentiel démiurgique que pour détruire. Davantage, le déclenchement de l’apocalypse dépend de la décision de quelques-uns, aux antipodes de l’autogestion, alors qu’auparavant le risque s’était longtemps limité au duel hégélien qui créait le maître et le serviteur. Désormais, un seul maître peut anéantir des milliards de victimes. Les engins atomiques, les « têtes nucléaires » larguées du ciel ou surgies de la mer dominent notre destin. Nous sommes dépossédés du monde, hétérogérés au niveau cosmique. A quoi bon rêver de petites communautés autogérées, de refuges dérisoires, de niches, si la terre entière est rendue inhabitable ? Cela ne sert pas à grand-chose de parler de société duale : l’une hétérogérée dans les grands ensembles, l’autre réservée à la convivialité atomisable. L’autogestion sera générale ou ne sera pas.

Pour s’en convaincre, il faut parcourir plus finement cet itinéraire historique qui va de la maîtrise individuelle de l’artisan à l’automate taylorisé, au citoyen terrorisé de ne devoir son salut précaire qu’à la décision de quelques princes simplement « assagis » par la peur qu’ils s’inspirent réciproquement, mais dont la prudence n’exclut pas la folie.

Notre intention n’est naturellement pas de nous en tenir à la constatation banale de ces terribles dangers, mais d’essayer d’examiner s’il n’y a pas moyen d’échapper à cette « dépossession du monde » qui résulte, déjà, de la simple menace par les explosions thermonucléaires. Plus précisément, l’humanité peut-elle conserver en main son destin, c’est-à-dire s’autogérer, à mesure que la science et les techniques se développent ? Faut-il revenir en arrière ? N’est-ce pas là un simple vœu pieux ? Sinon quelles sont les conditions de possibilité d’un contrôle collectif du développement de la puissance de notre espèce.

L’autogestion artisanale

Pour savoir où on peut aller, il n’est pas négligeable de savoir d’où l’on vient. Certes, chacun conçoit aisément que l’artisan peut s’autogérer, une fois acquis un savoir-faire spécifique. Même pendant sa période d’apprentissage, pour peu qu’il soit intelligemment guidé, il s’apprend à lui-même le métier,par les résistances inégales ou imprévues de la matière, par l’entretien, parfois, la fabrication de son outil ou d’un instrument intermédiaire. L’hétérogestion par les leçons du maître est provisoire, elle indique une direction qui favorise la découverte du geste utile ; on doit se borner à mettre l’apprenti en position d’expérience, de telle manière que, semblable à l’esclave de Ménon, il ait l’impression d’apprendre ce qu’il ne savait pas qu’il savait. L’apprentissage est ainsi une sorte de parcours intérieur par une auto-adaptation permanente.

L’autogestion du travail de l’artisan résulte : 1. De ce que l’ouvrier comprend ce qu’il fait, qu’il subordonne lui-même les moyens à la fin qu’il poursuit et que ce but préexiste dans sa pensée, assurant la conscience de l’adaptation efficace des gestes. 2. De ce que, tout en poursuivant la réalisation d’un modèle, il lui reste le choix de l’enchaînement des actes et des modifications qui sont suggérées par la matière ouvrée : un nœud dans le bois, par exemple, de telle manière que la visée du même paradigme (une table) aboutit, chaque fois, à un objet relativement original et qui peut être signé.

On pourrait objecter qu’un tel travail d’ébéniste est maintenant assez rare, mais il nous suffit qu’il existe à titre d’exemple, en vue de prochaines comparaisons. De plus, on peut remarquer que tout ce qui est dit de l’artisan vaut – et souvent à un degré supérieur – pour tous les artistes (dont l’importance ne saurait être jugé par le nombre – bien qu’il ne soit pas négligeable – dans la société globale). La création est par définition autogestionnelle qu’elle soit celle d’un artisan, d’un artiste, même amateur, d’un peintre du dimanche ou d’un bricoleur. On peut même constater que la monotonie du travail en usine suscite le désir d’une autre activité libre, tant est profond en l’homme le besoin d’autogestion. Davantage même, on va le voir, ce besoin intervient encore, d’une façon invisible, lorsque les transformations technologiques de l’outil semblent en avoir expulsé toute possibilité d’autonomie.

Les difficultés du taylorisme et l’autogestion invisible

On supposera, ici, connue la division tayloriste du travail. Il suffit de rappeler ce qu’elle implique en ce qui concerne les rapports entre variations technologiques et autogestion. La fabrication d’un objet ayant été décomposée en une série d’actes simples dont chacun est confié à un ouvrier différent, il apparaît aussitôt une séparation, une coupure profonde entre l’ingénieur qui a conçu la série et les manœuvres qui sont réduits à l’exécution de gestes stéréotypés. On voit ainsi qu’une transformation technologique engendre une autre société qu’il faut caractériser brièvement. L’analyse classique du capitalisme décrit principalement le prélèvement de la plus-value par les propriétaires privés des moyens de production et il pouvait sembler que l’élimination des exploiteurs engendrait aussitôt d’autres rapports de production.

L’expérience historique, depuis la révolution de 1917, démontre que la conservation, voire le développement du système taylorisme du travail produit les mêmes séparations hiérarchiques entre les exécutants et ceux qui, sans être formellement propriétaires, se réservent l’exercice des décisions. En effet, l’usine taylorisée ne rassemble plus des hommes maniant des outils selon leur savoir-faire ; c’est la disposition en chaîne de l’outillage qui matérialise le savoir des ingénieurs et les ouvriers sont inclus dans ce système au titre d’éléments de l’outillage, étant donné que les machines, pendant longtemps, étaient incapables de fonctionner seules ; avant d’avoir su fabriquer des robots, on avait transformé l’homme en automate. Le savoir des ingénieurs était devenu un pouvoir de domination et même de réification des travailleurs enchaînés. L’ouvrier « spécialisé » était conditionné par son poste de travail ; il pouvait, en très peu de temps, « apprendre » les quelques gestes, indéfiniment répétés, pour compléter le travail machinal. Ses actes n’étaient plus guidés par la fin à atteindre mais par une fiche décrivant quelques mouvements limités. De ce fait l’ouvrier dépense sa force de travail mais n’est plus l’auteur de l’objet ; il se fatigue mais il n’est plus responsable de l’œuvre. Dans ce système technologique l’homme est utilisé au rabais, à un pourcentage infime de ses possibilités.

La science et la technique sont accaparées par une minorité ; le savoir est devenu un capital pour l’asservissement, la déshumanisation du plus grand nombre. On voit donc ainsi que le pouvoir de propriété par l’avoir, dans les régimes du capitalisme privé, est, selon la formule prophétique de Proudhon, est remplacé par la propriété du pouvoir, obtenue par la médiation du savoir et plus précisément du savoir technologique.

Toutefois, cette conclusion ne résulte que d’un examen de première apparence, ou, plutôt, tel est le point de vue des ingénieurs qui, derrière les vitres de leurs bureaux, se croient capables de prévoir et de fixer à l’avance les mouvements de milliers de mains d’hommes pour ainsi dire décérébrés. Une analyse plus fine des conditions de travail a, depuis longtemps, montré, que l’usine ne peut « tourner » que par la collaboration active des prétendus automates. Il n’est pas question d’entrer, ici, dans le détail de la description du travail posté, car il y a une preuve cruciale de l’initiative cachée mais nécessaire des travailleurs : c’est la grève du zèle. Comme on le sait, cette dernière consiste à appliquer à la lettre, d’une façon passive, les prescriptions de l’encadrement technologique. On sait alors ce qu’il arrive : la dysfonction du système et finalement son blocage. Il y a quelques années, en France, les « aiguilleurs du ciel » avaient eu l’imprudence d’abandonner leur droit de grève pour une augmentation importante de salaire ; bientôt cette augmentation fut annulée par l’inflation des prix ; pour obtenir une revalorisation de leurs rémunérations, les aiguilleurs du ciel ne pouvaient se mettre en grève légalement et risquaient d’être licenciés. Ils décidèrent alors, non pas d’arrêter le travail, mais de le faire « à la perfection », selon les normes exigées, en appliquant les règlements sans tenir compte des circonstances, sans improviser.

Ce faisant, ils auraient dû être félicités pour leur zèle !… Au contraire, ils furent accusés de sabotage et sanctionnés. La direction « ne voulut pas savoir » si les aiguilleurs appliquaient les règlements à la lettre, elle se borna à constater des perturbations et des retards dans l’envol et l’atterrissage des avions. Les employés avaient donc commis une faute, mais ce qui restait volontairement obscur, c’était la nature de la faute. Paradoxalement, les aiguilleurs étaient punis d’avoir trop bien appliqué le règlement, de ne pas l’avoir clandestinement adapté aux circonstances, comme ils le faisaient auparavant. Ces travailleurs, par leur grève du zèle, démontraient ainsi qu’ils faisaient ordinairement preuve d’une double intelligence : d’une part, ils étaient obligés de modifier les consignes par des actes mieux adaptés au but poursuivi et, en second lieu, ils devaient avoir l’habileté supplémentaire de dissimuler cette « interprétation » des règlements et même de faire semblant de les appliquer dans le détail, pour éviter des amendes. De la sorte, les aiguilleurs du ciel ne pouvaient ni appliquer à la lettre les directives ni les violer ; il fallait donc qu’ils occultent intelligemment l’adaptation intelligente qu’ils pratiquaient dans l’intérêt général et dans leur propre intérêt (pour percevoir un salaire).

Cette expérience est loin d’être isolée et sa portée est immense : elle prouve que lorsque le savoir est capitalisé par une prétendue élite dirigeante, le système se bloque, car il devient contradictoire. Ainsi, paradoxalement, la production industrielle qui, à l’époque du taylorisme, se présentait comme l’hétérogestion des ouvriers par la caste des dirigeants, n’était, en réalité, possible que par l’autogestion invisible des travailleurs, au niveau de l’exécution même des tâches. Cette créativité des mains est d’autant plus nécessaire qu’elle ne peut être imaginée par des ingénieurs. En effet, aujourd’hui, dans la technologie de pointe, c’est-à-dire la fabrication des robots, on ne déduit pas à partir de la science des ingénieurs, mais on essaye de copier le savoir-faire des ouvriers que les robots devront remplacer (par exemple, pour la peinture des automobiles).

Dans un souci de brièveté, on n’a évoqué que les mécanismes révélés par la grève du zèle, mais l’analyse détaillée des conditions du travail taylorisé a fait apparaître bien d’autres dysfonctions : désintérêt pour le travail, d’où absentéisme, instabilité, accidents, chute du rendement, etc. C’est pourquoi, même si on estime que, dans certaines chaînes d’usine, le travail a été tellement émietté en une suite de gestes élémentaires qu’aucune invention n’est possible ni nécessaire, ces dernières dysfonctions subsistent et d’autres du même type à un niveau si massif que les entrepreneurs eux-mêmes en sont venus soit à modifier les conditions de travail soit à perfectionner la technologie (comme on le verra plus loin).

C’est dans les régions industriellement les plus avancées que le système de Taylor a commencé à être modifié et souvent abandonné. On s’est aperçu que c’était un mauvais calcul économique que de vouloir se passer de la créativité, de l’intelligence, du savoir-faire des ouvriers. Au lieu de n’utiliser que la force physique de travailleurs ne fallait-il pas prendre en compte leurs facultés d’invention et leur possibilité de perfectionner leurs geste par l’expérience ? Ce faisant – selon une comparaison de Marx – les entrepreneurs ressemblaient à ces peuplades qui tuaient leurs bœufs uniquement pour avoir du suif.

Aussi bien, en est-on, peu à peu, venu – au lieu de restreindre l’ouvrier à l’accomplissement de quelques gestes élémentaires – à lui confier des tâches plus complexes. On a d’abord pensé simplement à augmenter le temps de l’intervention de chaque opérateur (les tâches « élargies ») mais on s’est aperçu que l’attention des ouvriers risquait d’être distraite par la simple augmentation du nombre des gestes monotones, et on a cherché à rendre le travail de chaque poste plus intéressant (les tâches « enrichies »). Allant plus loin, on a brisé la chaîne et on l’a remplacée par des lignes parallèles qui désignent des « groupes autonomes de travail », disposant, à l’avance, d’un stock de pièces à usiner. Dans ces groupes, les travailleurs ont la latitude d’auto-organiser leur travail collectif et de rendre moins pesant le travail journalier par « la rotation des tâches », afin que ce ne soit plus toujours les mêmes qui aient à effectuer les actes les plus ennuyeux, les plus salissants ou les plus fatigants. De leur côté les patrons trouvent intérêt au remplacement de la chaîne continue par une juxtaposition de groupes relativement autonomes, car l’interruption ou la rupture d’un maillon ne provoque plus l’arrêt du travail à la chaîne ; la « grève bouchon » n’arrête plus le processus d’ensemble. C’est pourquoi les dirigeants d’entreprise vont encore plus loin dans l’autonomisation, en ne déterminant que le but à atteindre et en laissant au groupe autonome des ouvriers la liberté de choisir les moyens les plus appropriés (« direction participative par objectif »). Ce recours à l’autonomisation du travail s’observe partout, dans les pays capitalistes comme dans les régimes socialistes.