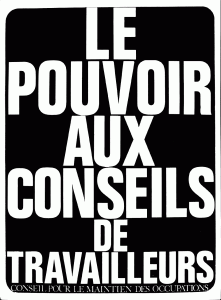

Correspondant à des aspirations au contrôle et à l’autogestion confirmée et élargies à la suite de la grève générale du printemps 1968, les revendications de « conseils d’atelier et de bureau » ont été dans les années 1970 portées par le mouvement syndical, surtout d’abord par la CFDT, mais aussi repris par la CGT. Quand la gauche arrive au pouvoir, à l’Elysée et à l’Assemblée en 1981, le contexte paraît favorable à la concrétisation dans le dispositif légal de ces exigences. C’est dans ce contexte que se situe l’expérience du conseil d’atelier de Saintes objet de l’interview publiée dans le journal Commune en juin 1982. Nous sommes alors en plein débat parlementaire : la gauche a entamé une série de réformes du code du travail, connues sous le nom de « lois Auroux » (nom du ministre socialiste du travail), du 4 août 1982 – la date symbolique fait référence à un autre 4 août, celui de l’abolition des privilèges.

Correspondant à des aspirations au contrôle et à l’autogestion confirmée et élargies à la suite de la grève générale du printemps 1968, les revendications de « conseils d’atelier et de bureau » ont été dans les années 1970 portées par le mouvement syndical, surtout d’abord par la CFDT, mais aussi repris par la CGT. Quand la gauche arrive au pouvoir, à l’Elysée et à l’Assemblée en 1981, le contexte paraît favorable à la concrétisation dans le dispositif légal de ces exigences. C’est dans ce contexte que se situe l’expérience du conseil d’atelier de Saintes objet de l’interview publiée dans le journal Commune en juin 1982. Nous sommes alors en plein débat parlementaire : la gauche a entamé une série de réformes du code du travail, connues sous le nom de « lois Auroux » (nom du ministre socialiste du travail), du 4 août 1982 – la date symbolique fait référence à un autre 4 août, celui de l’abolition des privilèges.

L’une de ces quatre est adoptée à titre expérimental. Il s’agit de consacrer le droit à l’« expression directe et collective » des salariés « sur le contenu et l’organisation de leur travail ». Elle est confirmée par la loi du 3 janvier 1986. Dans la fonction publique, la loi de démocratisation du secteur public (Anicet le Pors) a également consacré ce droit sous une forme particulière

Toujours en vigueur dans le texte du Code de travail (L 2281-1 et suivants), avec une négociation obligatoire sur son application, elle est toutefois aujourd’hui quasiment lettre morte. En effet, elle est d’abord limitée dans son étendue : si les salariés peuvent s’exprimer au niveau de leur unité de travail, le niveau de l’entreprise leur échappe. Loi « venue d’en haut », suscitant la défiance de nombreux syndicalistes qui y ont vu un moyen de contourner l’organisation syndicale, elle a pu être – malgré les dénonciations publiques d’usage du patronat (c’est le soviets dans l’entreprise, c’est la contestation du pouvoir patronal) – détournée et utilisée dans le cadre des nouvelles techniques managériales…

Tombée en désuétude dans ces conditions, il n’en demeure pas moins que les salariés peuvent encore se revendiquer des textes du code du Travail dans leurs stratégies et tactiques de lutte, à la condition que ceci favorise l’autonomie et non la subordination.