Le 28 avril 1871, Jean-Baptiste Clément 1, élu du XVIIIe arrondissement, s’inquiète de troubles que pourraient commettre les ouvriers-boulangers. Ceux-ci dénoncent la volonté de leurs patrons de ne pas respecter le décret du 20 avril qui réorganise les conditions de travail dans la profession. Dans l’assemblée communarde, commence alors un débat concernant le droit à légiférer sur les conditions de travail et les moyens de le faire. Plusieurs élus défendent le report du décret pour laisser aux patrons-boulangers le temps de s’organiser. Certains dénoncent l’existence du décret qui empiète selon eux sur le terrain des discussions entre patrons et ouvriers. Face à eux, ceux qui défendent la nécessité d’une intervention de la Commune et qui sont pour l’application immédiate du décret.

Ce débat nous donne à voir un élément important : on a avec les ouvriers boulangers l’exemple d’une corporation qui se mobilise pendant la Commune. Quels sont les moyens qu’elle utilise et comment cela est-il perçu par les élus ? Ce débat expose aussi plusieurs sujets communards : le rôle de la Commune face aux professions et la tension entre intérêt général et intérêt privé. C’est aussi de travail dont il est question, en tout cas de son organisation. L’essentiel des métiers étant à l’arrêt à la suite du siège et de la Commune, pouvoir saisir l’un de ces métiers en action comporte un réel intérêt. Dans une société où le Code du travail n’existe pas encore 2, ce débat nous ramène aux premières discussions qui ont occupé le mouvement socialiste, et nous donne à voir sous format brut des débats qui, en réalité, nous agitent encore sur le rôle des syndicalistes ou sur l’efficacité du « dialogue social », et surtout sur notre capacité ou non à saisir ce qui se joue dans le travail, sous sa forme contemporaine.

La mobilisation des ouvriers-boulangers

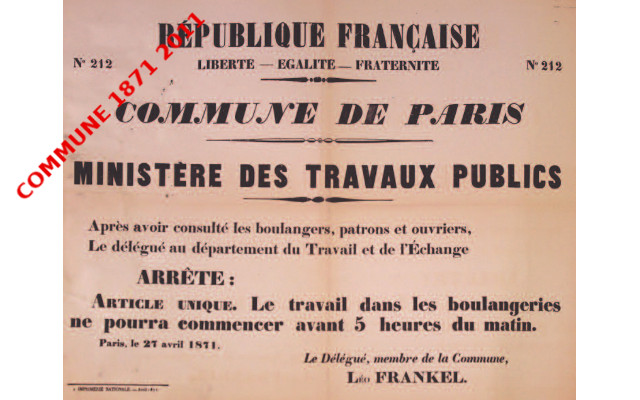

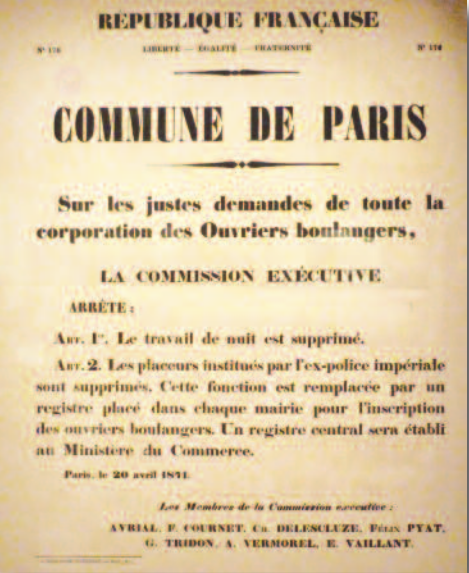

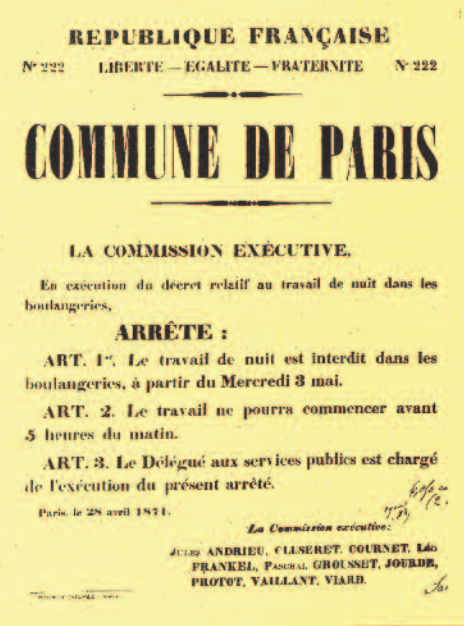

Le décret du 20 avril accède à deux revendications cruciales des ouvriers-boulangers : la fin du travail de nuit et la mise en place du recensement des ouvriers dans les mairies. Ces revendications ne sont pas apparues avec la Commune. Lors des échanges du 28 avril dans l’assemblée de la Commune, le teinturier Benoit Malon, très actif dans l’Association internationale des travailleurs (AIT), le rappelle dans une intervention : « Les boulangers [Les patrons et leurs soutiens NDLR] ne peuvent arguer de la rapidité avec laquelle la mesure a été prise : voilà deux ans qu’elle est étudiée, ils devaient bien s’y attendre d’un jour à l’autre ». En effet, en 1869, des ouvriers boulangers lancent une grève et prennent attache avec l’Internationale. Ils créent aussi une fédération syndicale. Quand la Commune commence, ses représentants ont déjà fréquenté plusieurs membres de l’Internationale : Benoit Malon, mais surtout l’ouvrier-relieur Eugène Varlin, qui fait partie du secrétariat de la section parisienne de l’AIT, ou encore l’ouvrier-bijoutier Léo Fränkel qui dirigera la commission du travail pendant la Commune. C’est sans doute ce qui explique la rapidité du décret sur leur situation de travail. En 1869, les ouvriers-boulangers ont convaincu les membres de l’Internationale de la légitimité de leurs revendications. Des lettres et articles d’Eugène Varlin, datés de 1869, nous permettent de mieux comprendre les raisons de cette colère des ouvriers-boulangers. Le travail de nuit est une pratique spécifiquement parisienne – qui permet la disponibilité d’un pain blanc et de pains fantaisie dès l’aube. Or, cela ne vaut pas un tel régime horaire pour les ouvriers-boulangers. Leur revendication est double : retrouver une vie sociale et familiale (Varlin dénonce par exemple que la logique du consommateur est « de forcer de courageux et utiles travailleurs à vivre en dehors de la société 3 »), mais aussi bénéficier comme les autres ouvriers de la possibilité de s’instruire. Leur mobilisation s’inscrit dans un mouvement d’ampleur qui revendique la réduction du temps du travail aux alentours de 11h par jour et l’instruction pour toutes les classes sociales. Quant au recensement dans les bureaux municipaux, il permet de mettre fin au système des « placeurs », qui sont perçus comme des agents répressifs (ce sont eux qui décident qui peut travailler). Les ouvriers-boulangers attendent donc beaucoup de la Commune. Suite au décret du 20 avril, ce sont leurs patrons qui se rebellent et n’appliquent pas la réforme. En réponse, les ouvriers décident de les menacer. Ils prennent alors appui sur la Commune. Mais chez les élus, la conduite à tenir ne fait pas évidence.

Des travailleurs face à l’organisation du travail

L’immoralité évidente du travail d’ouvrier-boulanger

Il faut noter que le débat ne porte à aucun moment sur la difficulté du travail de boulanger. Tous les présents sont d’accord pour estimer « injuste » la situation des ouvriers-boulangers et « immorales » leurs conditions de travail. L’un des élus, Charles Ledroit avance que c’est une « question sociale et humanitaire ». Albert Theisz précise de son côté que les ouvriers-boulangers ne doivent pas être « réduits comme les mineurs à un mode de travail que condamne la civilisation », comparant ainsi la boulangerie de nuit et les mines de fond. Ce sont les conditions de travail difficiles des boulangers qui sont dénoncées. Dans son courrier déjà cité, Varlin parle de fournils comme « des caves où l’air insuffisant ne pénètre que par un soupirail étroit, où le salpêtre suinte sur les épaules nues des travailleurs qui pétrissent notre pain ». Il ajoute : « Quand le travail se fera de jour, tous ces fournils obscurs et malsains devront disparaitre ; les ouvriers boulangers ne voudront plus y descendre ; il leur faudra, comme aux autres travailleurs, leur part d’air et de lumière naturelle. 4 » Les présents ont donc en commun une certaine conception du travail : ses conditions doivent être dignes et celui-ci ne doit pas empiéter sur la vie sociale du travailleur. Le travailleur s’émancipe à la fois en récupérant la valeur de ce qu’il produit et en s’instruisant hors du moment salarial. On voit aussi apparaitre l’idée que le travail ne doit pas attaquer la santé du travailleur.

Le travail de l’assemblée

Le cœur du débat n’est donc pas sur le travail de boulanger. Il porte sur le rôle de la force publique et plus précisément sur le rôle et le travail d’élu. Dès le 28 mars, les élus sont préoccupés de rester proches de ceux qu’ils représentent. Dans les mesures importantes, les communards ont fixé leur rémunération à partir de celle d’un bon ouvrier et ils se sont refusé le cumul des traitements (certains sont dans la Garde nationale, d’autres sont maires d’arrondissement…). Ils tiennent aussi à rendre public leur débat. Parler de leur propre travail est une pratique courante des élus communards, mais cela prend un tour particulièrement intéressant quand ils abordent la question sociale. Leur discussion ressemble alors à une mise en abime entre leurs conditions et celles dont ils traitent.

Fränkel fait à un moment cette remarque : « Il y a ici des ouvriers, Varlin, Malon, etc., qui s’occupent des questions sociales depuis longtemps ; on aurait dû nous consulter ». Fränkel est ouvrier-bijoutier, Varlin est ouvrier-relieur, Malon est ouvrier-teinturier. Quel savoir supplémentaire leur donne leur statut d’ouvrier ? Dans un article de 1869, Varlin écrit d’ailleurs : « Après bien des professions dont nous ignorons souvent l’existence et même le nom, voilà les ouvriers boulangers… » Être ouvrier n’est pas un gage de connaissance, ni de compétence pour savoir ce qui est mieux pour tous les ouvriers. Ce serait trop simple. D’ailleurs, dans les présents qui prennent la parole, il y a d’autres ouvriers qui partagent d’autres positions : Charles Ledroit est cordonnier, Alfred Theisz est ciseleur, Antoine Demay est statuaire, Gabriel Avrial est mécanicien ou encore Camille Langevin est tourneur sur métaux. La partie importante de la phrase de Fränkel est « qui s’occupent des questions sociales depuis longtemps », c’est-à-dire, sur le débat qui nous occupe, ce sont des ouvriers qui prennent en charge durablement 5 les questions du travail : ses salaires, son organisation, ses relations internes. C’est l’action politique et syndicale, construite en amont de la Commune, une action éprouvée par la pratique, les expériences, les rencontres et les débats, qui permet de construire une conception révolutionnaire du rapport au travail. C’est Fränkel aussi qui avance que le décret n’est pas bon parce qu’il n’a pas été accompagné de présentation auprès des concernés. Le débat est d’ailleurs émaillé d’enjeux très pratiques : quelles conséquences du passage de nuit à jour sur le travail ? A quelle heure finit la nuit et commence le jour ? Comment récupérer les levains ? Comment concilier la réalisation du travail et l’émancipation des travailleurs ? L’émancipation des travailleurs et les demandes des acheteurs ? Derrière ces remarques se dessine la question de savoir comment décider à partir des besoins, rester « connectés » aux ouvriers. Dès la première expérience d’un gouvernement du peuple par le peuple, les élus découvrent que représenter le peuple ne suffit pas pour lui être fidèle et que l’organisation du travail ne se résume pas à des questions de principe.

Faut-il réglementer le travail ?

C’est le nœud de leur débat : le droit à légiférer sur la question du travail. Ils sont tous d’accord pour dénoncer les conditions de travail des ouvriers-boulangers et qu’elles évoluent pour permettre aux ouvriers-boulangers de vivre en hommes et de s’instruire. Ils sont tous d’accord pour dire que cette évolution doit partir des besoins et des conditions réelles de la production du pain. Reste un point d’achoppement majeur : qui doit permettre cela ? Certains estiment que le gouvernement doit légiférer, d’autres défendent le fait que c’est aux travailleurs eux-mêmes de s’organiser et obtenir satisfaction. Il y a bien Theisz, un ciseleur, qui propose une fusion des deux positions, à savoir contraindre les patrons s’ils n’accèdent pas aux revendications, mais sa proposition ne semble pas entendue.

C’est à la Commune de légiférer.

Ceux qui prennent la parole sont majoritairement pour cette position. On retrouve Eugène Varlin, Léo Fränkel, Benoit Malon et Gabriel Avrial mais aussi Auguste Vermorel, journaliste préoccupé de la « Question sociale » depuis les grèves de 1869. Ce groupe avance plusieurs arguments. Le premier est le fait que les ouvriers-boulangers sont soumis à des lois qui les empêchent de se défendre tous seuls. Ils sont interdits de grève. Cette situation est aggravée par une inégalité structurelle entre patrons et ouvriers. Vermorel parle de privilège des patrons. Et Malon s’écrie que : « L’Etat est assez intervenu contre les ouvriers ; c’est bien le moins aujourd’hui que l’Etat intervienne pour les ouvriers. » Façon de rappeler que c’est la structure juridique qui désavantage les ouvriers. Quant à Fränkel, il emploie carrément l’expression de « prolétaire », mot dont l’usage est alors marginal, pour souligner une asymétrie dans le rapport salarial. Selon ce camp, c’est donc faire œuvre de justice que de rétablir l’égalité par la loi entre patron et ouvrier.

C’est une question qui regarde les ouvriers et les patrons en face à face. La Commune ne doit donc pas légiférer.

Ils sont principalement deux à défendre la position d’une non-intervention de la Commune. Alfred Billioray, un peintre dont la formation politique nous est inconnue. Auguste Viard, un employé de commerce dont l’œuvre politique se fera surtout après la Commune. Billioray et Viard sont opposés aux réglementations. Ils estiment que les ouvriers doivent et peuvent défendre leurs intérêts seuls. Ils conçoivent les ouvriers et les patrons comme des hommes libres et égaux, capables de négocier ensemble aux mieux de leurs intérêts d’humains.

Est-ce à dire que le premier groupe ne croit pas les ouvriers égaux aux patrons ? Les deux groupes pensent que les hommes derrière les ouvriers et patrons sont égaux, mais ce sont bien deux positions antinomiques qui s’affrontent.

Exploiter l’homme libre ?

C’est dans l’ouvrage Une histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris 6 d’Arthur Arnould, ancien élu du IVème arrondissement, qu’on trouve une explication très explicite de ce désaccord. Le livre date de 1878, donc la question poursuit les communards bien au-delà de la Commune. En matière de législation sur le travail, Arnould défend que La Commune ou tout gouvernement n’a pas à légiférer en matière de travail :

« Certaines questions relatives au travail […] ne peuvent et ne doivent être réglées que par l’initiative libre des groupes travailleurs, le Pouvoir, quel qu’il soit, ne devant intervenir en pareil cas, que pour faire respecter la volonté et les engagements réciproques de contractants. En effet, c’est aux travailleurs eux-mêmes, une fois mis en possession de la plénitude de leurs droits et de leur indépendance, à régler directement la question du travail. » Concernant le décret des boulangers, il parle de « faute » et dit : « Evidemment […] le principe était excellent. Le travail de nuit est contraire à l’hygiène et même à la morale, puisqu’il sépare le travailleur de la société et l’arrache à la vie de famille. Mais ce n’était point à la Commune, je le répète, d’en décréter la suppression, c’était aux ouvriers boulangers à s’entendre entre eux, et à refuser ce travail. La Commune eût seulement dû faire respecter cette décision, notamment en expropriant, pour cause d’utilité publique, tout patron qui aurait fermé sa boutique plutôt que de s’y soumettre, et en remettant aux ouvriers l’exploitation du fonds ainsi rentré dans la collectivité. En agissant autrement, en prenant les devants, en décrétant la suppression du travail de nuit, alors que les ouvriers ne l’avaient pas encore fait d’eux-mêmes, il arriva ceci, c’est que son décret ne fut point appliqué d’une façon sérieuse. Beaucoup de patrons boulangers continuèrent le travail de nuit, d’accord avec leurs ouvriers, et la Commune se donna fort gratuitement un faux air de persécution vis-à-vis d’un certain nombre d’industriels, sans affranchir réellement les travailleurs qu’elle voulait protéger contre une exploitation inique. 7 »

Derrière le droit ou pas de légiférer se cache une question philosophique d’ampleur : celle de de l’effectivité et de la réalisation de l’égalité et de la liberté de chacun. Quand Arnould parle d’« initiative libre des travailleurs », de « volonté » et d’ « engagements réciproques de contractants » mais aussi de « plénitude de leurs droits et de leur indépendance », on a tout le vocabulaire des Lumières, autour du contrat social et de l’homme libre, mais aussi toutes les expérimentations des mouvements socialistes du début du XIXème siècle. Dans son histoire de la mise en œuvre du droit du travail, le juriste Alain Supiot rappelle que l’une des questions qui a forgé la construction du droit du travail est : « un homme libre peut-il être soumis au pouvoir de son égal ? » Pour les opposants au décret, légiférer en la matière, c’est plus que flatter ce que Arnould appelle un « gouvernementalisme », c’est consacrer une inégalité entre patrons et ouvriers. Or pour ces socialistes-là, c’est inacceptable. Pour Arnould, le fait que des ouvriers et des patrons soient d’accord pour travailler de nuit prouve cette égalité, quand d’autres y liraient un rapport de subordination. Prenant acte d’une inégalité économique de fait, ils estiment que réglementer ne peut qu’atténuer l’inégalité entre patron et ouvrier, et que c’est la voie vers la fin de l’exploitation. Ceux-ci sont les premiers d’une lignée à laquelle nous appartenons sans nous rendre compte que le débat est loin d’être clos.

Conclusion

Le débat fut tendu car il renvoie les communards à une inconnue ; la corporation des boulangers les pousse à réfléchir aux évolutions du travail à leur époque. Il donne à entendre deux voies de l’émancipation qui portent un rapport différent à l’égalité. L’une est liée à la perspective philosophique ouverte par les Lumières, l’autre se concentre sur les difficultés pratiques rencontrées par le mouvement social depuis au moins 1848. A y bien regarder, la condition des ouvriers-boulangers a une particularité : elle se trouve à la lisière entre deux mondes du travail. Elle n’est pas l’idéal type qui sera celui des ouvriers des mines ou des ouvriers d’usine. Mais elle n’est pas non plus l’idéal type de l’ouvrier-artisan défendu par une partie du mouvement socialiste français de l’époque. Elle fait plutôt écho au modèle de la petite entreprise, mais avec un régime de travail imposé par le grand capital. Les communards tentent de fourbir les armes pour répondre à cette exploitation, mais malgré la fondation de la Confédération générale du travail (CGT) puis du Code du travail au début du XXème siècle, nous n’avons toujours pas trouvé de solution pour ce type de segment du salariat.

Ce débat nous intéresse de près car il est loin d’avoir disparu. Il est au cœur des attaques qui détricotent le Code du travail actuel. Il résonne avec la question de l’inversion de la hiérarchie des normes, qui prônent de partir du local contre une vision centralisée de législation par l’Etat. En même temps, il est vrai que personne ne connait mieux son travail que le travailleur et aucun état ne peut organiser aussi bien que lui la chose. Ce débat est donc au cœur des contradictions permanentes du travail syndical. Il se donne d’ailleurs à voir de façon très explicite dans certains secteurs : on peut penser aux très petites entreprises où les heures de travail explosent d’un commun accord. Les militant·es balayent souvent cela, en assénant que ce sont de faux accords, mais ce sont aussi des débats qui traversent le milieu associatif salarié ou l’économie sociale et solidaire ou encore les coopératives qui s’inscrivent dans une logique alternative. On les retrouve aussi dans le travail militant bénévole ou salarié. Trop souvent écartés d’un revers de la main, ces impensés du travail créent des situations explosives. Ni le travail concret, ni le travail de réaliser des avancées sociales ne se résument à des questions de principe. Il faut croire qu’après 150 ans, nous n’avons toujours pas un regard historicisé sur le travail. Il existe peu de mise en perspective des formes modernes de travail faites par des militant·es syndicaux. Nous manquons d’une mémoire de celui-ci et des débats qui l’entourent pour être à l’aise et réellement révolutionnaires sur les questions du travail.

Séance du 28 avril de la Commune 8.

LE PRÉSIDENT. L’ordre du jour appelle la discussion sur le mont-de-piété.

J.-B. CLÉMENT. J’ai demandé la parole pour une motion d’ordre. Hier, les patrons boulangers se sont réunis à propos de travail de nuit ; les ouvriers ont menacé de casser leurs carreaux ; ce soir, dans le IIIème arrondissement, ils sont exposés à ce que cette menace se réalise. Ils s’en sont émus, et le citoyen Paschal Grousset leur a dit que le décret, rendu par nous, serait prorogé jusqu’au 15 du mois prochain. Si vous ne leur donnez pas un avis officiel qu’ils puissent afficher à leurs portes, il y aura certainement ce soir des troubles dans leur arrondissement. Je pense que l’on a voté ce décret un peu légèrement et je demande que l’on prenne une décision formelle à cet égard.

DEMAY. Il y a eu une réunion, hier, des boulangers dans le IIIème arrondissement. On a demandé que le travail de nuit dure encore quelques jours pour que l’on puisse préparer les levains nécessaires. Après, il a été décidé que le décret serait observé.

BILLIORAY. Je pense qu’il n’y a pas lieu à discussion. Cette affaire regarde la Commission exécutive. C’est une question dans laquelle nous n’avions pas à nous immiscer et qui regarde seulement les parties intéressées.

VIARD. J’appuie les conclusions du citoyen Billioray, surtout dans l’état actuel. Il s’agit d’un cas grave. 70 ouvriers sont venus tout à l’heure et se sont adressés au citoyen Treilhard pour protester contre la situation que vous avez créée. Nous n’avons pas à intervenir dans une question entre patrons et employés, et je demande le rapport du décret.

AVRIAL. Quand la Commission exécutive a rendu ce décret, c’est sur l’invitation d’ouvriers boulangers. Depuis longtemps, ils se réunissaient. Vous n’avez pas vu ces réunions et vous ne savez pas depuis combien de-temps ils demandent ce décret. Ils auraient forcé les patrons à l’exécuter en se mettant en grève. Mais les ouvriers boulangers ne peuvent pas faire grève ; l’État le leur défend. Leur travail est un travail immoral ; on ne peut pas faire deux classes dans la société. On ne peut pas faire que des ouvriers, qui sont des hommes comme nous, ne travaillent que la nuit, ne voient jamais le jour. Si vous prenez une nouvelle décision, tout l’avantage en restera aux patrons boulangers. Combien sont-ils, vos patrons ? Vous avez des réclamations de quelques patrons ; rapportez le décret, vous aurez bien plus de protestations des ouvriers. La Commission exécutive a obéi, en rendant ce décret, à un sentiment de justice.

VARLIN. Je suis tout à fait d’accord avec Avrial. Je renonce à la parole.

LEDROIT. Je ne suis pas de l’avis de Billioray et autres, qui prétendent que nous n’avons pas à nous mêler de cette question. C’est une question sociale et humanitaire. Le travail de la boulangerie peut très bien se faire le jour avec l’entente des ouvriers et des patrons. Ceci est une question particulière dont nous n’avons pas à nous mêler ; mais, au-dessus, il y a cette question que l’on vient de vous signaler ; c’est que les ouvriers boulangers n’ont pas le droit de faire grève. Il est donc urgent que nous nous mêlions de cette question, puisqu’eux-mêmes ne peuvent obtenir justice.

VARLIN. J’ai demandé la parole pour une motion d’ordre. Je crois qu’il est inutile de prolonger la discussion, puisque la Commune a aboli le travail de nuit, à moins que quelqu’un ne demande formellement le rapport de ce décret.

THEISZ. On ne vous demande pas le rapport du décret, on vous demande que le décret soit suspendu deux ou trois jours.

LE PRÉSIDENT. En remontant ici, j’ai été tout à l’heure assailli par huit ou dix patrons, qui ont eu l’air de vous mettre d’accord. Ils ne demandaient que la suspension du décret, afin de pouvoir se mettre au courant de la situation nouvelle. Maintenant, je consulterai l’assemblée pour savoir si elle veut accorder la parole au citoyen Fränkel, qui est, je crois, un des signataires du décret.

FRÄNKEL. Tout en acceptant le décret dans son principe, la forme ne m’en paraît pas heureuse. On aurait dû expliquer à la population quels étaient les motifs qui nous faisaient prendre cette mesure. Il y a ici des ouvriers, Varlin, Malon, etc., qui s’occupent des questions sociales depuis longtemps ; on aurait dû nous consulter, d’autant plus que la Commission du travail s’était occupée de cette importante question d’une façon spéciale. Avant de décréter, il faut savoir s’il y a urgence de faire une réforme sociale quelconque dans un corps de métier : il faut s’inspirer des besoins de la population et puis lui dire, lui bien faire comprendre le bénéfice de cette réforme que vous opérez. Il faut expliquer pourquoi vous faites cet échange de travail de nuit en travail de jour. Il faut dire pourquoi la classe des ouvriers boulangers est la plus malheureuse des prolétaires. Non, vous ne trouverez pas de corporation plus malheureuse que celle des boulangers. On dit tous les jours : le travailleur doit s’instruire. Comment voulez-vous vous instruire, quand vous travaillez la nuit ? Aujourd’hui, des patrons sont venus, ils étaient cinq et n’étaient pas d’accord entre eux ; ils ont promis de se ranger du côté de la justice, de la majorité. Je crois que la majorité des boulangers sera d’accord avec nous quand la mesure sera générale. Vous approuvez le décret, quoiqu’imparfait, de la Commission exécutive ; vous serez donc d’accord avec la réforme que nous voulons introduire dans la boulangerie.

J.-B. CLÉMENT. Je dis que nous ne pouvons faire un décret comme celui-là et déclarer qu’il sera appliqué immédiatement. Je suis de l’avis de Fränkel au point de vue moral, mais il ne faut pas oublier non plus que, depuis fort longtemps, les boulangers sont organisés pour travailler la nuit et qu’il leur est impossible de modifier immédiatement leur manière de faire. Je ne m’inquiète pas le moins du monde de la question de pain tendre ou non, mais je m’occupe de l’impossibilité matérielle en présence de laquelle se trouveront les boulangers pendant quelque temps. Je demande donc que le décret ne soit pas exécuté avant le 15 mai prochain.

VERMOREL. J’ai contribué à la rédaction du décret et je dois déclarer qu’il présente toutes les garanties en justice désirables. Je ne m’étonne pas que les patrons réclament contre lui ; il en sera de même toutes les fois que nous toucherons à un de leurs privilèges ; aussi ne devons-nous pas nous en inquiéter. Cependant, comme il faut être pratique et qu’il y a là une question de concurrence entre boulangers, ces derniers ont le droit de nous demander un décret qui sauvegarde autant que possible leurs intérêts. C’est ce que nous avons fait, en établissant que la nuit finirait à 5 heures, ce qui permet de livrer du pain tendre à 8 heures du matin. Cela doit être suffisant, et renvoyer au 15, ce serait sacrifier l’intérêt des ouvriers à l’intérêt des patrons. Ce serait contre toute Justice et contre tout droit que de laisser une classe intéressante de travailleurs séparée de la société au bénéfice de l’aristocratie du ventre.

BILLIORAY. Je m’oppose à ces réglementations continuelles que vous semblez vouloir faire. Comment pourrez-vous contrôler que les boulangers commencent bien à 5 heures et qu’il ne s’en trouvera pas qui commenceront à 4 heures ? Laissez les ouvriers eux-mêmes sauvegarder leurs intérêts auprès des patrons ; aujourd’hui ils sont assez puissants pour agir comme ils le voudront.

MALON. J’ai peu de choses à ajouter après ce qu’a dit Fränkel ; je crois qu’il n’est pas possible que nous revenions sur un arrêté pris ; ce serait rétrograder, car ce décret est juste. En province, le pain est fait chaque jour, quelques campagnes mêmes le font toutes les semaines, et il n’en est pas moins bon. Si, à Paris, on le fait la nuit, c’est, comme le disait très bien Vermorel tout à l’heure, dans l’intérêt de l’aristocratie du ventre. Les boulangers ne peuvent arguer de la rapidité avec laquelle la mesure a été prise : voilà deux ans qu’elle est étudiée, ils devaient bien s’y attendre d’un jour à l’autre. On dit que nous ne pouvons nous occuper de ces questions sociales : je dois dire que, jusqu’ici, l’État est assez intervenu contre les ouvriers ; c’est bien le moins aujourd’hui que l’État intervienne pour les ouvriers.

THEISZ. Ce que nous avions à faire dans cette affaire, c’était d’écouter les intéressés. A-t-on consulté les boulangers ? Non ! On ne peut condamner les intéressés sans les entendre. Le travail de nuit est blâmable, certes, je suis de cet avis ; il ne faut pas que ces ouvriers soient réduits comme les mineurs à un mode de travail que condamne la civilisation. Mais il ne suit pas de là que nous ayons le droit de faire là-dessus un décret. Appelons les patrons et les ouvriers et disons aux premiers : « Voilà les réclamations que les ouvriers ont formulées, discutez-les, et si, vous, patrons, vous ne voulez pas y accéder, si vous nous menacez de fermer vos établissements, ce jour-là nous exercerons la réquisition. Nous ferons exploiter votre travail par les ouvriers moyennant indemnité équitable. » Voilà ce qu’il y avait à faire, et non à prendre nous-mêmes des décisions à cet égard.

MARTELET. Je comprendrais ces observations, si le moyen proposé était impraticable. Mais il n’en est pas ainsi. Je pense que nous n’avons pas à nous embarrasser des patrons. Le moyen est-il pratique, oui ou non ? Il l’est évidemment. Ce n’est qu’à Paris que l’on travaille la nuit. En province, on travaille le jour. Quelques consommateurs, en payant un peu plus peuvent avoir dès le matin ce qu’on appelle des pains de fantaisie, et, généralement à 9 heures, on peut avoir le pain que l’on désire. Ne subordonnons pas les intérêts du socialisme à des questions secondaires. Les moyens proposés sont pratiques : appliquons-les.

OUDET. Je suis de l’avis du citoyen Theisz. Je trouve qu’on aurait dû consulter, avant de rendre le décret, les ouvriers et les patrons pour en obtenir tous les renseignements nécessaires.

FRÄNKEL. J’ai dit et je répète que le décret rendu par la Commission exécutive était incomplet, parce qu’il était incompréhensible pour la majorité de ceux qui s’occupent depuis longtemps des questions sociales. Néanmoins, je le défends, parce que je trouve que c’est le seul décret véritablement socialiste qui ait été rendu par la Commune ; tous les autres décrets peuvent être plus complets que celui-là, mais aucun n’a aussi complètement le caractère social. Nous sommes ici non pas seulement pour défendre des questions de municipalités, mais pour faire des réformes sociales.

(Très bien !)

FRÄNKEL. Et pour faire ces réformes sociales, devons-nous d’abord consulter les patrons ? Non. Est-ce que les patrons ont été consultés en 92 ? Et la noblesse a-t-elle été consultée aussi ? Non ! Je n’ai accepté d’autre mandat ici que celui de défendre le prolétariat, et, quand une mesure est juste, je l’accepte et je l’exécute sans m’occuper de consulter les patrons. La mesure prise par le décret est juste, or nous devons la maintenir.

(Applaudissements.)

JOURDE. Je suis de l’avis de Fränkel. Maintenons le décret, mais ne pouvons-nous en retarder l’exécution jusqu’au 2 mai ? Voilà tout ce que je demande.

LANGEVIN. Je suis pour le maintien pur et simple du décret et aussi pour son exécution immédiate. La corporation des boulangers est dans une situation exceptionnelle qui réclame des mesures exceptionnelles aussi.

FRÄNKEL. Je demande que la Commission de travail et d’échange soit chargée d’examiner la question concernant les boulangers.

VARLIN. Il ne faut pas que ce soit la Commission de Sûreté générale qui soit chargée d’examiner cette question ; il faut que ce soit la Commission de travail et d’échange. La Commission de sûreté générale a beaucoup à faire, et la Commission de travail et d’échange peut faire appel à des citoyens que Fränkel connaît.

LE PRÉSIDENT. Je demande à l’assemblée si elle veut passer à l’ordre du jour ou continuer la discussion.

L’assemblée consultée passe à l’ordre du jour.

Notes:

- Il s’agit aussi du chansonnier, auteur des textes Le Temps des Cerises ou La Semaine Sanglante. ↩

- Sa première version date de 1910. ↩

- Eugène Varlin, ouvrier-relieur, 1839 – 1871, textes rassemblés par Michèle Audin, Editions Libertalia, 2019. ↩

- Ibid. ↩

- N’est-ce pas le débat qui est réapparu lors de la suppression des CHSCT par la loi Travail ? Supprimer cette instance, la fusionner avec les élu·es du CE, en une instance unique, le CSE, c’est retirer des travailleurs et travailleuses qui sont élu·es spécifiquement pour se former et s’intéresser aux conditions de travail. Au sein des CSE, les élu·es deviennent multi-casquettes. Le fait que pour une large partie ce soit des anciens élu·es des CE accroit encore cet effacement de la question du travail. ↩

- Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, Arthur Arnould, 1878 (Rééd. Klincksieck, 2018). ↩

- Ibid. ↩

- Les comptes rendus de toutes les séance sont disponibles ici www.blogs.mediapart.fr/eloi-valat/blog ou là www.archivesautonomies.org/spip.php?rubrique416 ↩